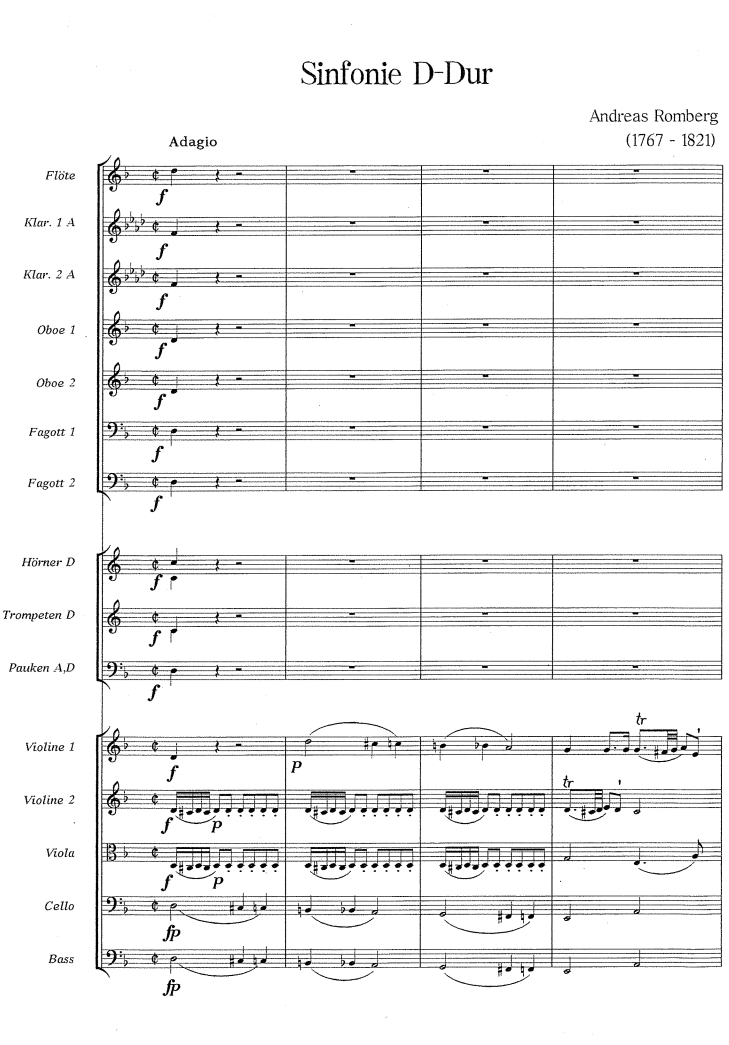

Andreas Jakob Romberg (27 aprile 1767 - 1821): Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 22, SteR 19 (1806). Kammerorchester Hockenheim.

- Adagio – Allegro assai

- Menuetto: Allegretto [8:43]

- Andante affettuoso [13:48]

- Finale: Allegro [19:40]

Per il Musikalisches Lexikon (dizionario di musica, 1732) di Johann Gottfried Walther, con «affettuoso» si prescrive all’esecutore un atteggiamento espressivo particolarmente tenero e intenso, mentre nell’omonima opera di Heinrich Christoph Koch (1802) è definito affettuoso un tempo lento, un po’ più rapido dell’adagio e un po’ meno dell’andante; «Andante affettuoso» sarà dunque ancora un po’ più rapido dell’affettuoso semplice, ma sempre meno dell’andante. «Affettuoso» si trova anche in Bach, come indicazione del movimento centrale del V Concerto brandeburghese.

In epoca barocca era stata elaborata da musicisti italiani e tedeschi una «teoria degli affetti» (Affektenlehre in tedesco) che consisteva in una rappresentazione stilizzata di un repertorio di «affetti» o «passioni» convenzionali, in parte codificati come figure retoriche. Questa idea del «musicista oratore» non era un’esclusiva degli interpreti, ma era estesa anche all’attività creativa: i nomi delle figure della retorica classica vennero assegnati a particolari procedimenti compositivi che in qualche modo le ricordavano. Per esempio l’omeoteleuto, che nell’ambito dell’arte oratoria consiste nel far terminare in maniera foneticamente simile le parole che chiudono frasi consecutive, ha un corrispondente musicale quando due o più membri del periodo musicale si concludono in modo uguale.

Ma gli esempi sono innumerevoli, se ne trovano a iosa, anche in composizioni delle epoche precedenti e successive.