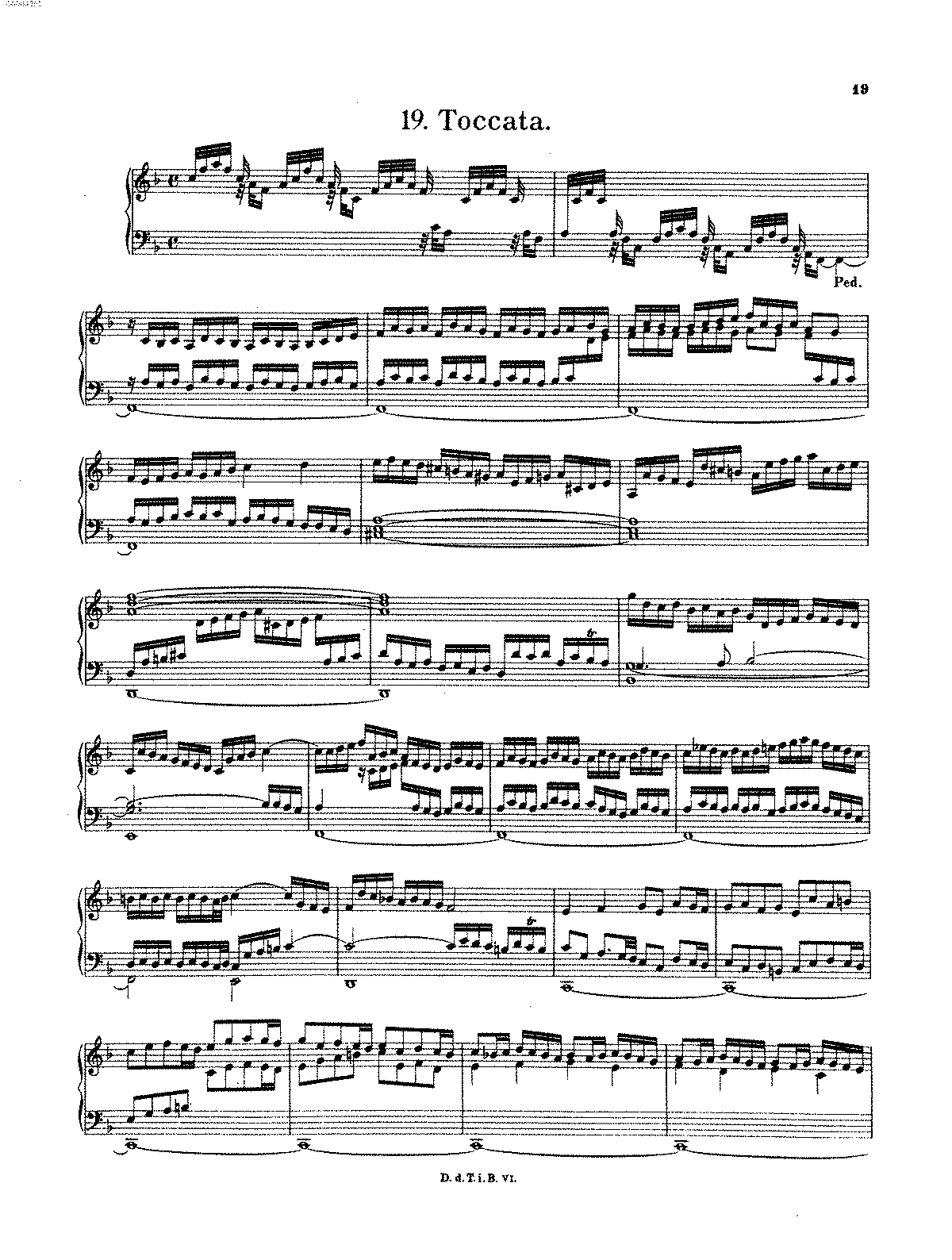

Johann Pachelbel (1653 - 3 marzo 1706): Toccata in fa maggiore per organo P 464. Kateřina Málková.

Johann Pachelbel (1653 - 3 marzo 1706): Toccata in fa maggiore per organo P 464. Kateřina Málková.

Michael Praetorius (1571 - 1621): Ein feste Burg ist unser Gott, fantasia-corale. Ullrich Böhme, organo.

Dietrich Buxtehude (1637 - 1707): Ein feste Burg ist unser Gott, preludio-corale BuxWV 184. Eric Lebrun, organo.

Johann Pachelbel (1653 - 1706): Fughetta sopra Ein feste Burg ist unser Gott. Jens Engel, organo.

Johann Nicolaus Hanff (1665 - 1712): Ein feste Burg ist unser Gott. Gerard van Reenen, organo.

Georg Friedrich Kauffmann (1679 - 1735): Fuga sopra Ein feste Burg ist unser Gott. Realizzazione a cura di Partitura Organum.

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750): Ein feste Burg ist unser Gott, preludio-corale BWV 720 (1708 o prima). Ton Koopman, organo.

Max Reger (1873 - 1916): Phantasie über den Choral Ein feste Burg ist unser Gott op. 27 (1898). Agnieszka Tarnawska, organo.

Sigfrid Karg-Elert (1877 - 1933): Ein feste Burg ist unser Gott, fantasia-corale op. 65 n. 47. Arjen Leistra, organo.

Marco Lo Muscio (1971): Meditazione su «Ein feste Burg» (2017). Carson Cooman, organo.

Carlotta Ferrari (1975): Ein feste Burg ist unser Gott (2016). Carson Cooman, organo.

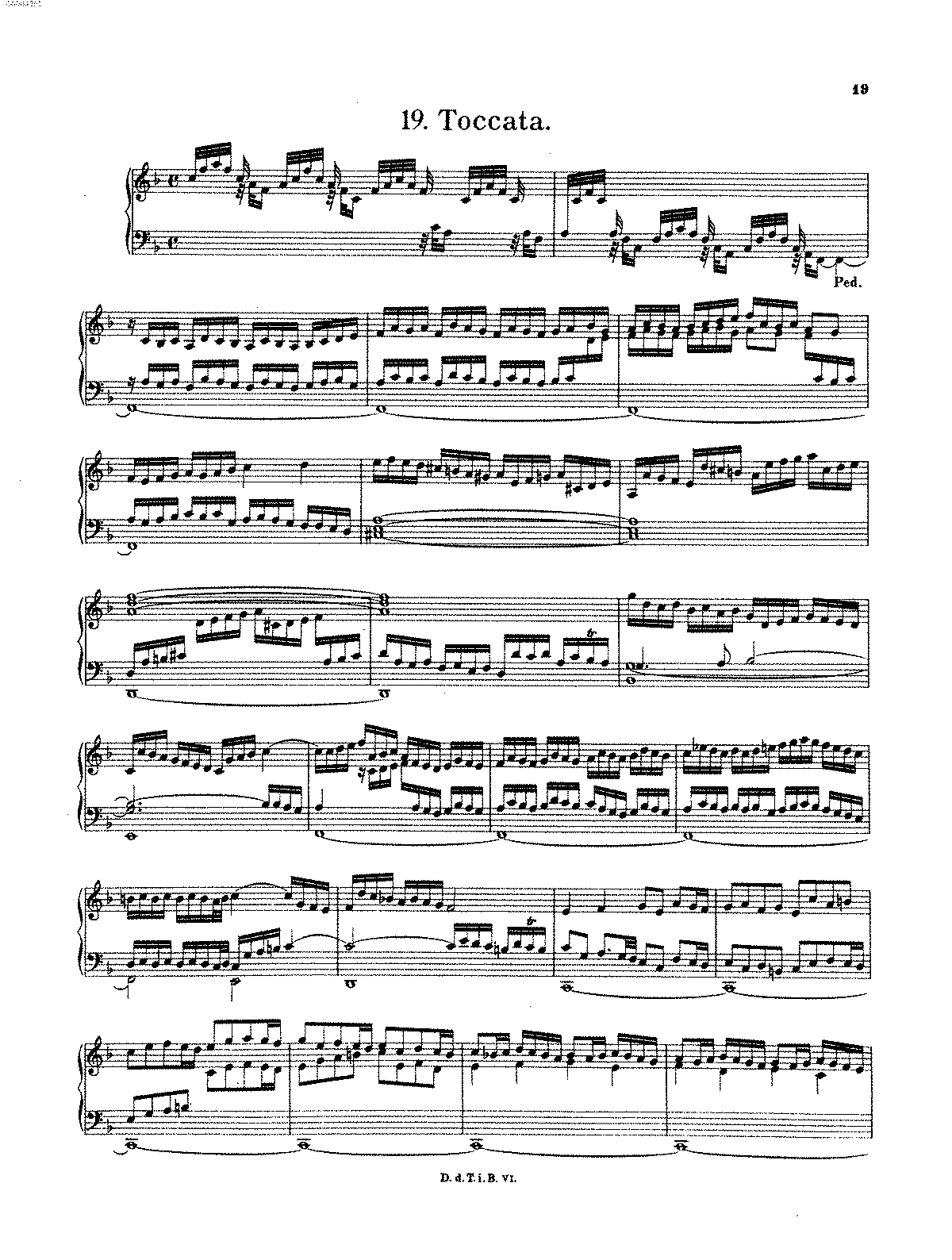

Johann Pachelbel (1653 - 3 marzo 1706): Canone e Giga [al minuto 2:57] in re maggiore per 3 violini e basso continuo (1694). Hespèrion XXI, dir. Jordi Savall.

Ecco la composizione più tartassata dell’intera storia musicale: eseguita il più delle volte con lentezza abnorme; orbata della seconda parte, la Giga, come se questa non fosse una sua componente fondamentale; per tacer di quelli che ne eseguono il solo antecedente, ossia la parte del I violino, sopra un canapè di accordi banali, come se ignorassero il significato del termine “canone” – e probabilmente l’ignorano davvero (*).

Insomma, un gioiello del repertorio musicale barocco ridotto a insipida sciacquetta romantico-sentimentale. Fortuna che ci sono Jordi Savall e il suo ensemble a ricordarci come Pachelbel l’aveva concepito.

(*) In ambito musicale il canone è, nella sua forma più semplice, una composizione polifonica costituita da un’unica idea melodica che viene enunciata da due o più “voci” (per convenzione si usa questo termine anche se si tratta di parti strumentali) diverse, le quali non attaccano simultaneamente ma in successione:

Si tratta dunque di una forma di contrappunto “a imitazione” (imitazione è detta appunto la ripetizione di una frase melodica eseguita da una voce diversa da quella che l’ha enunciata per prima).

Quello di Pachelbel che si può ascoltare in questa pagina è un canone a 3 voci (i tre violini). Siccome v’è una quarta parte (il basso continuo) che non partecipa al gioco delle imitazioni, si parla in questo caso di “canone misto”.

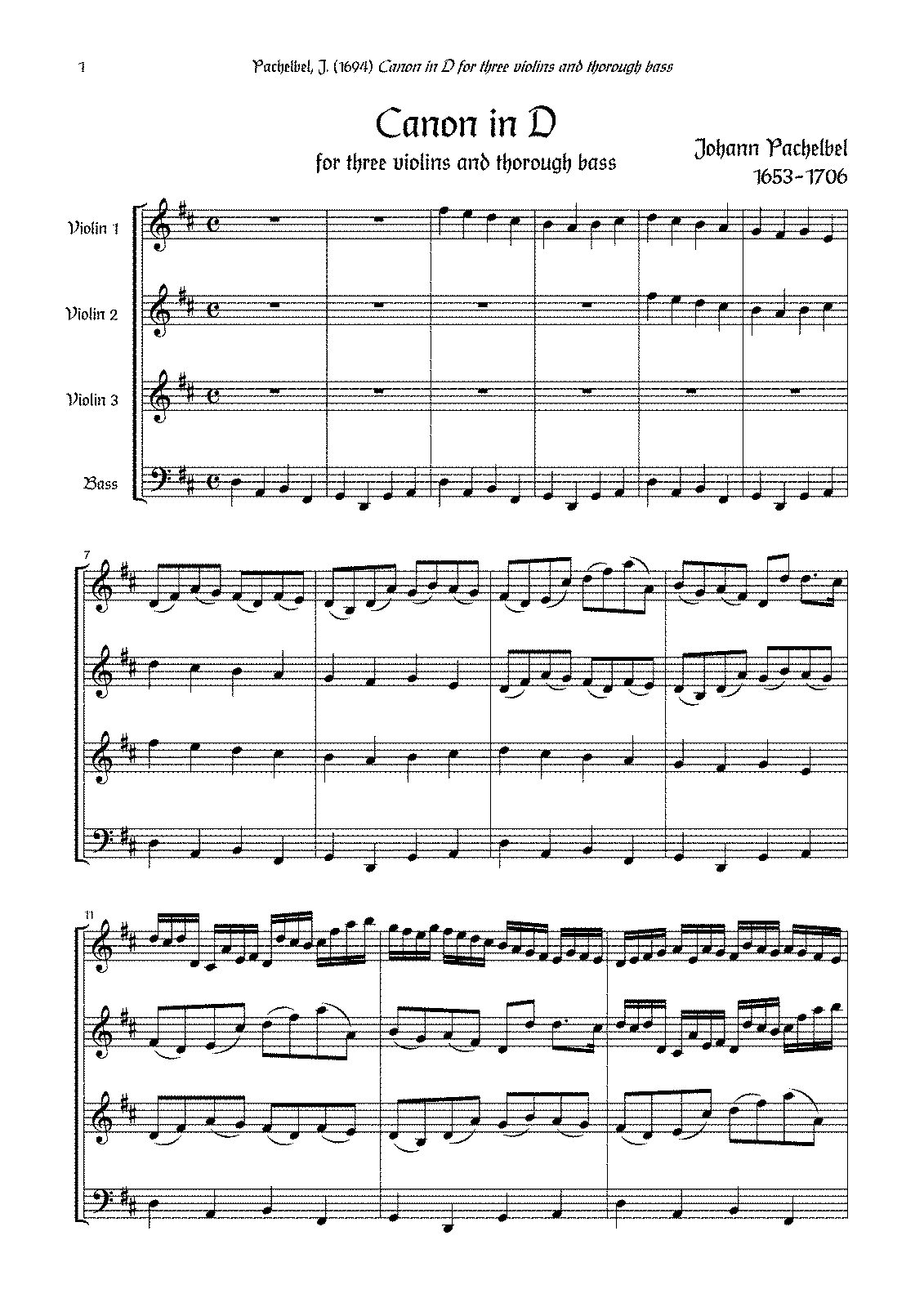

Johann Pachelbel (1653 - 1706): Herzlich tut mich verlangen, corale con 7 Partiten (variazioni) per organo (n. 3 dei Musicalische Sterbens-Gedancken, 1683). Joseph Payne.

Anche l’inno luterano Herzlich tut mich verlangen, scritto nel 1611 da Christoph Knoll, adotta la melodia di Mein Gmüth ist mir verwirret, composizione profana di Hans Leo Hassler.

Johann Pachelbel (1653 - 3 marzo 1706): Ciaccona in fa minore P 43. Maurizio Mancino all’organo Nenninger della Chiesa prepositurale dei Santi Alessandro e Margherita in Melzo (Milano).

Considerata fra le più significative composizioni del musicista francone, la Ciaccona in fa minore consiste in una serie di ventidue variazioni sul tema iniziale; la complessità e la bellezza dell’insieme hanno indotto alcuni al paragone con l’arte di Bach, e in particolare con le Variazioni Goldberg.