Adam Václav Michna z Otradovic (1600 - 16 ottobre 1675): Missa III (votiva de Sancta Maria) per coro misto a 4 voci, violini I e II, organo e basso continuo. Schola Gregoriana Pragensis, dir. David Eben; Societas Incognitorum, dir. Eduard Tomaštík.

- Introitus: Salve sancta parens

- Kyrie

- Gloria

- Alleluia: Post partum virgo

- Credo

- Offertorium: Diffusa est gratia in labiis

- Sanctus – Benedictus

- Agnus Dei

- Communio : Beata viscera

- Ite missa est

L’approfondimento

di Pierfrancesco Di Vanni

L’armonia sacra del Barocco boemo: Adam Michna, poeta e compositore

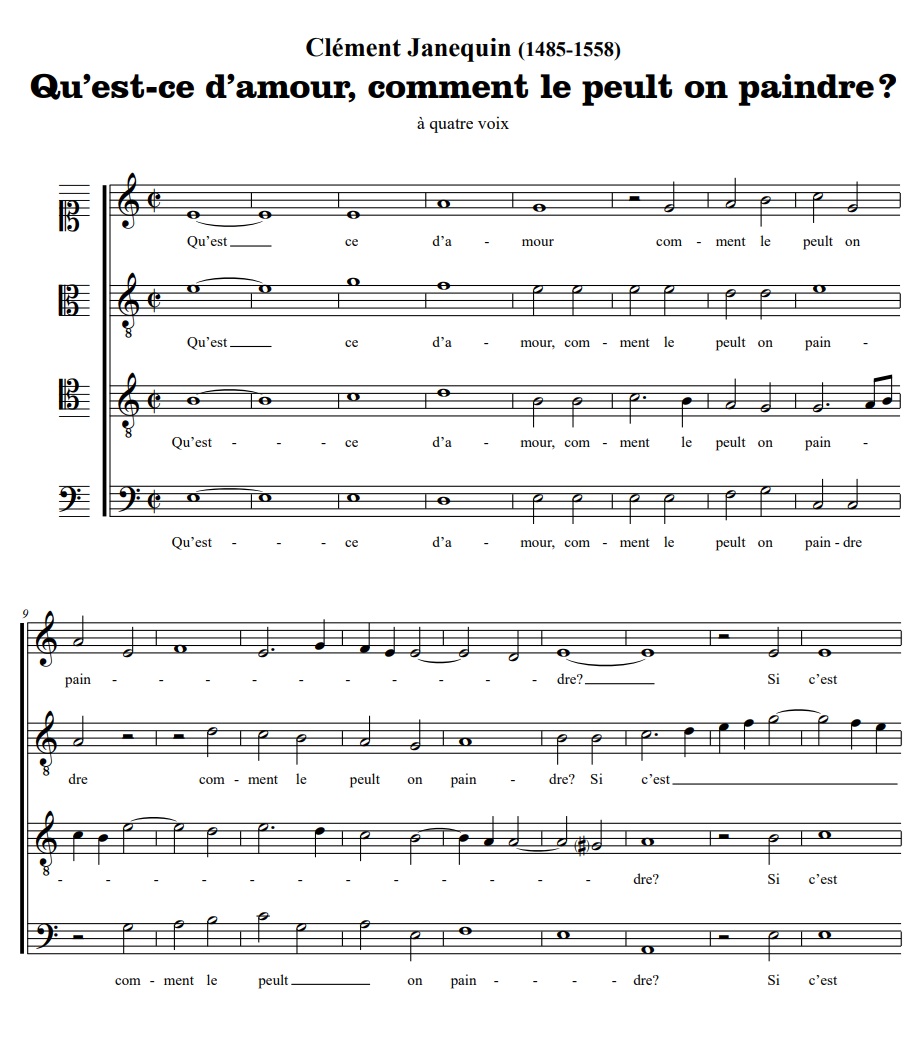

Adam Michna z Otradovic, conosciuto anche come Adam Václav Michna z Otradovic, è stato una figura emblematica del primo Barocco boemo. Poeta, compositore, maestro di coro e organista, egli firmava le sue opere come Adamus Michna de Otradowicz, adottando come secondo nome Václav solo negli ultimi anni di vita. La sua influenza fu immensa: è considerato uno dei più significativi artisti del XVII secolo in Boemia, un catalizzatore per lo sviluppo della cultura musicale barocca locale e una fonte d’ispirazione per generazioni future, contribuendo alla tradizione della musica nazionale boema.

La vita: tra nobiltà, fede e impegno civico

Michna proveniva da un’antica, sebbene non di primissimo piano, famiglia aristocratica di cavalieri. Suo padre, Michal Michna, era organista, castellano e, seguendo una tradizione familiare, anche trombettista.

Il contesto culturale della sua giovinezza fu vivace: la confraternita letteraria fu rinnovata nel secondo decennio del XVII secolo grazie al cancelliere Vilém Slavata, e l’attività del collegio gesuita locale contribuì significativamente allo sviluppo culturale della regione. Il compositore fu uno dei primi studenti della scuola della Compagnia di Gesù, frequentandola tra il 1611-12 e il 1615-17. Molte delle sue composizioni furono successivamente stampate proprio dai gesuiti nella loro casa editrice di Praga.

L’oppressione e il declino della vita nazionale e artistica ceca, seguiti alla battaglia della Montagna Bianca (1620), lo colpirono profondamente, spingendolo a comporre le sue opere più celebri. Della sua vita personale si sa poco, solo che si sposò due volte, ma non si hanno notizie sui suoi discendenti. Oltre alle sue attività artistiche, Michna gestiva un commercio di vino, era un cittadino molto rispettato e possedeva una casa in città.

Nel 1633, egli assunse il ruolo di organista e maestro di coro della chiesa prepositurale di Jindřichův Hradec, incarichi che mantenne per quasi tutta la vita. Divenne anche membro della confraternita letteraria menzionata e, dopo la fine della guerra dei trent’anni, della locale confraternita mariana, ricoprendo un ruolo nel consiglio degli anziani della confraternita letteraria dal 1648. Contribuì attivamente alla vita musicale locale. Nel 1673, diede vita alla Fondazione per l’educazione dei giovani musicisti, alla quale lasciò anche parte del proprio patrimonio.

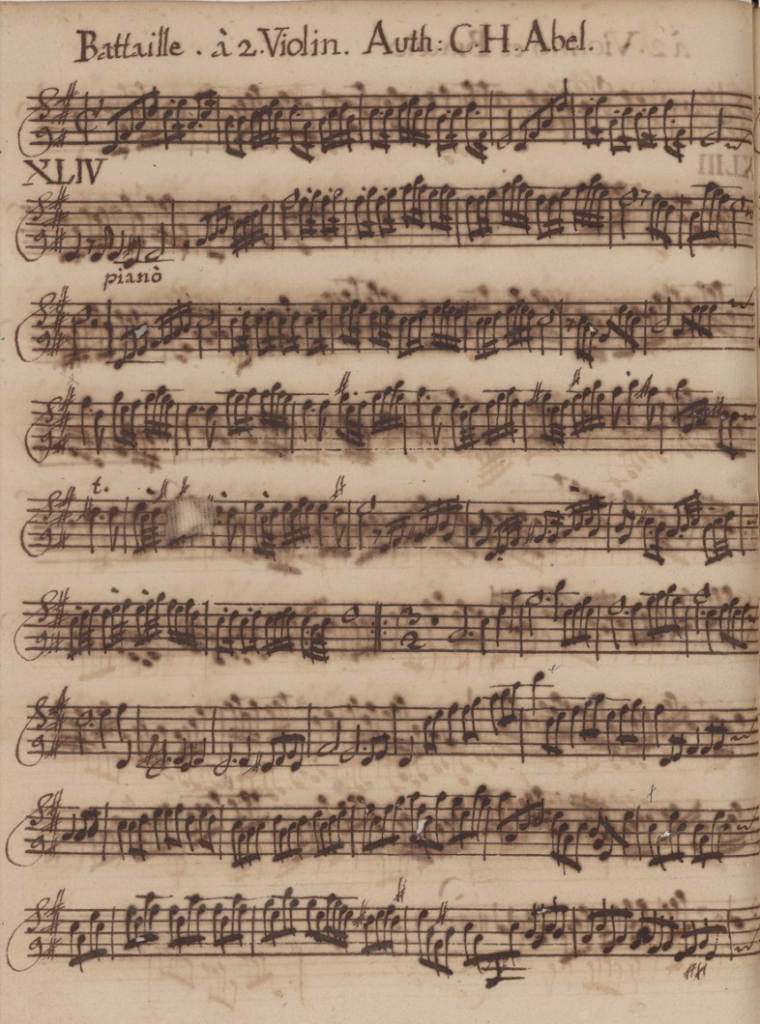

L’opera musicale e poetica: un’eredità inestimabile

Michna fu un compositore estremamente prolifico, ma molte delle sue opere non sono giunte fino a noi. Si conoscono circa 230 delle sue composizioni, raccolte in cinque collezioni (tre boeme e due latine). Nello scrivere musica vocale e vocale-strumentale, egli utilizzava i propri testi poetici. Scrisse numerosi canti spirituali, alcuni dei quali, soprattutto quelli natalizi, sono popolari ancora oggi, come Vánoční noc (Notte di Natale), meglio conosciuta come Chtíc, aby spal, una delle carole più eseguite nella Repubblica Ceca. È probabile che il compositore conoscesse molto bene le tecniche compositive del primo Barocco italiano, e alcune delle sue opere mostrano anche reminiscenze del periodo rinascimentale.

Il corpus musicale: armonie sacre in latino e ceco

L’eredità musicale di Michna può essere suddivisa in due categorie principali: la musica sacra su testi liturgici latini e i pezzi su testi cechi.

La prima è caratterizzata da una melodia molto inventiva e articolata, che impiega la polifonia ed è scritta prevalentemente per organo, strumenti ad arco e strumenti a fiato. Le parti vocali si basano sul contrasto tra le sfumature timbriche delle voci soliste e corali. Le opere includono Obsequinum Marianum (1642), Officium vespertinum (1648), Psalmi (1648), Magnificant primi toni (1654), Sacra et litaniae (1654) – che comprende 5 messe, 2 litanie, un Te Deum e la Missa VI pro defunctis – e la Missa Sancti Wenceslai (circa 1669).

I secondi sono invece prevalentemente inni e canti omofonici con testi boemi propri, concepiti come poesia arrangiata musicalmente. Le opere più importanti sono Česká mariánská muzika (Musica mariana boema, 1647) e Loutna česká (Liuto boemo, 1653). Quest’ultimo è un ciclo di tredici canti dedicati al matrimonio mistico dello Sposo e della Sposa (Cristo e la Chiesa o Dio Padre e la Vergine Maria). Fino al 2014, era conosciuta solo frammentariamente, grazie a una parte d’organo conservata e a una particella di manoscritto semplificato, scoperta da Emilián Trolda negli anni ’20 del XX secolo. Negli anni ’80, Martin Horyna pubblicò un facsimile di una particella incompleta del 1653.

Nel febbraio 2014, il musicologo Petr Daněk scoprì la parte completa del violino della Loutna česká nella biblioteca storica del Museo regionale di Slaný. La scoperta permise di ricostruire meglio l’accompagnamento dei canti e di completare i ritornelli strumentali che li collegavano. L’opera, nella sua forma ricostruita, fu eseguita per la prima volta il 23 dicembre 2014 dall’orchestra Ensemble Inégal, sotto la direzione di Adam Viktora, nell’ambito del ciclo di concerti Barocco Musicale Ceco – Scoperte e sorprese, tenutosi nel Palazzo del Gran Priorato a Praga.

Si segnalano infine la raccolta Svatoroční muzika (Musica sacra annuale, 1661), nonché diverse composizioni minori non ancora catalogate.

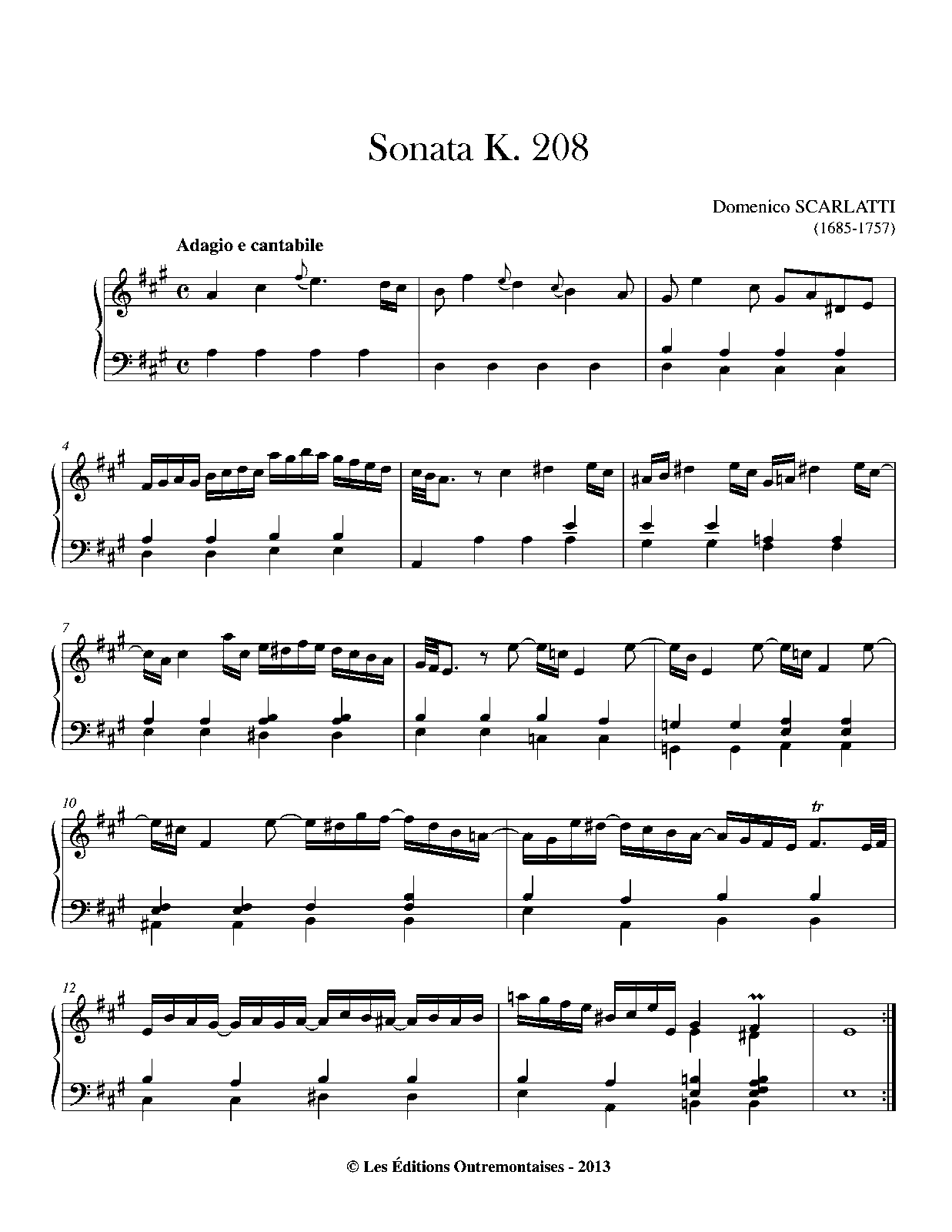

La poetica di Michna: metafore, emozioni e riflessioni

La poesia del compositore si distingue per la sua “pittura sonora” del linguaggio (fonestetica), l’uso sapiente di rime e la natura metaforica dei testi. La sua immaginazione verbale è estremamente vivida ed emotivamente ricca. I suoi temi preferiti includono la battaglia interiore tra Dio e il diavolo nell’uomo, spaziando da immagini ideali del paradiso a terrificanti tormenti infernali. Il suo stile si caratterizza per una specifica nobiltà di espressione (pur impiegando spesso un linguaggio decisamente popolare), una prospettiva filosofica e, a volte, un delicato umorismo che rivela una visione critica ma tollerante della società. Altri temi ricorrenti sono le pittoresche descrizioni della natura e gli inni spirituali di lode. L’elenco delle sue poesie coincide praticamente con le raccolte di canti sopra menzionate.

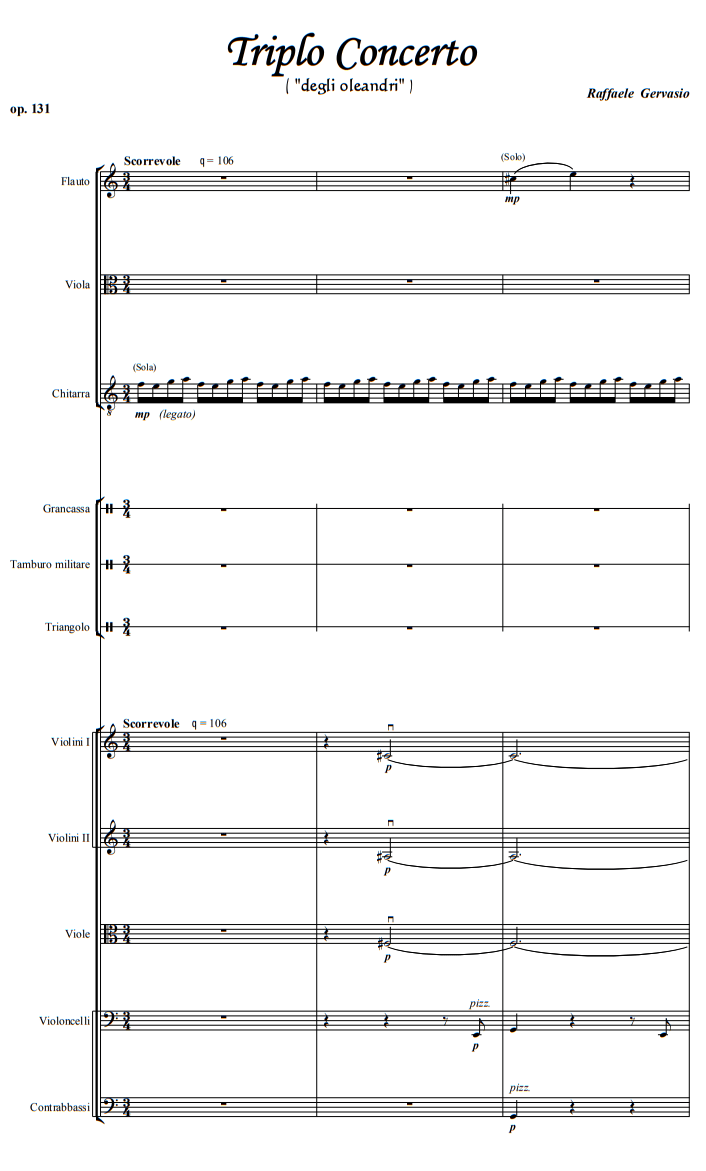

La Missa III

Conosciuta anche come Missa votiva de Sancta Maria, pubblicata nel 1654 come parte della raccolta Sacra et litaniae – pars III, rappresenta un esempio significativo della musica sacra barocca boema. Riflette lo stile compositivo di Michna, caratterizzato dalla fusione di elementi barocchi con una profonda espressione spirituale. Il compositore era infatti influenzato dall’atmosfera controriformista e dalla rinascita della musica sacra, che vedeva nella messa una delle forme più elevate di espressione musicale.

La composizione segue la struttura tradizionale della messa latina, includendo i movimenti ordinari del rito cattolico romano, ma incorporando anche sezioni proprie del Proprium. L’inclusione di Introitus, Alleluia, Offertorium e Communio suggerisce che si tratta di una messa votiva ovvero di una messa specificamente legata a una festività mariana, come indicato anche dal titolo stesso.

L’organico dell’opera è tipico dell’epoca barocca e riflette l’uso di un ensemble cameristico in accompagnamento alle voci. Prevede: un coro misto con sezioni sia solistiche che corali (due soprani, contralto, tenore, basso); violini I e II, che forniscono l’accompagnamento melodico e armonico principale; l’organo, fondamentale per il supporto armonico e per la realizzazione del basso continuo; e il contrabbasso, che rafforza la linea di basso continuo, conferendo profondità al suono.

Questa strumentazione permette al compositore di esplorare diverse tessiture sonore, alternando passaggi più intimi e virtuosistici per le voci soliste a sezioni corali più dense e maestose, tipiche del concerto sacro. L’armonia è tipicamente barocca, con un uso funzionale degli accordi che crea tensione e risoluzione, contribuendo all’espressività complessiva dell’opera. L’organo e il contrabbasso giocano infine un ruolo cruciale nel fornire la base armonica.

Nel complesso, l’opera incarna pienamente lo spirito del Barocco ceco e, attraverso una sapiente combinazione di organico, struttura e stile, Michna dà vita a una composizione sacra che è, al tempo stesso, liturgicamente appropriata e artisticamente raffinata, capace di toccare profondamente l’ascoltatore.

Camille Saint-Saëns

Camille Saint-Saëns  Claude Debussy

Claude Debussy

Louis Gruenberg (3 agosto 1884 - 1964): Vier Indiskretionen per quartetto d’archi op. 20 (1924). The Ebony Quartet: Marleen Asberg e Anna De Vey Mestdagh, violini; Roland Krämer, viola; Daniel Esser, violoncello.

Louis Gruenberg (3 agosto 1884 - 1964): Vier Indiskretionen per quartetto d’archi op. 20 (1924). The Ebony Quartet: Marleen Asberg e Anna De Vey Mestdagh, violini; Roland Krämer, viola; Daniel Esser, violoncello.