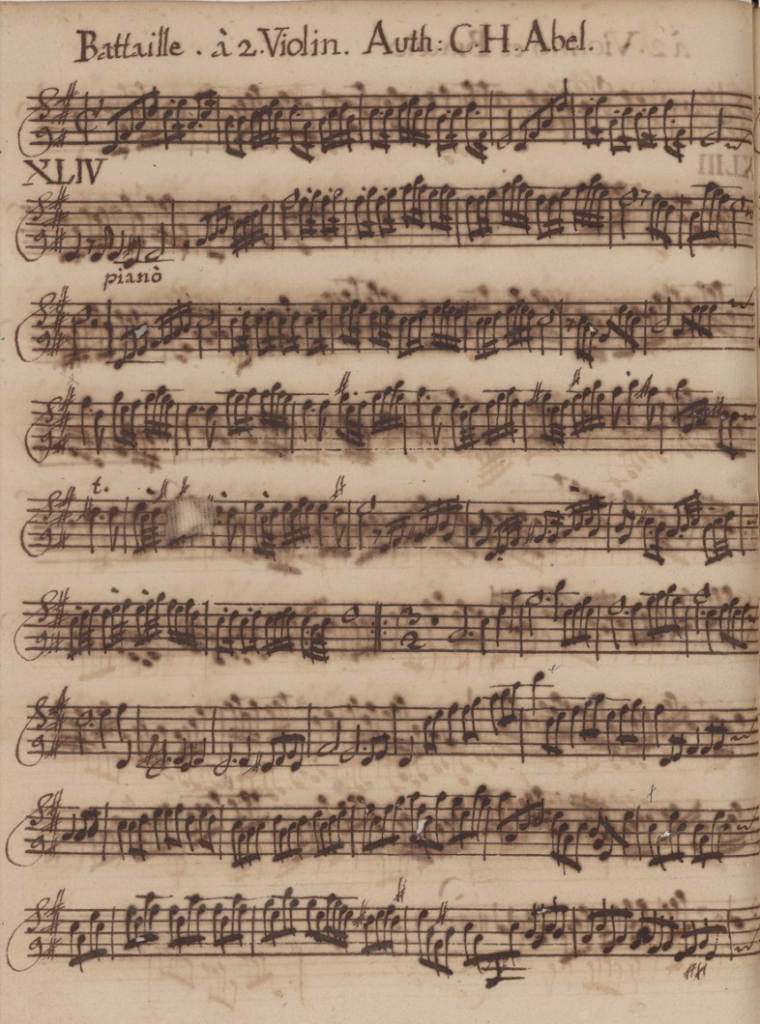

Clamor Heinrich Abel (1634 - 25 luglio 1696): Battaille in re maggiore per 2 violini e basso continuo. Musica Antiqua Köln, dir. Reinhard Goebel.

L’approfondimento

di Pierfrancesco Di Vanni

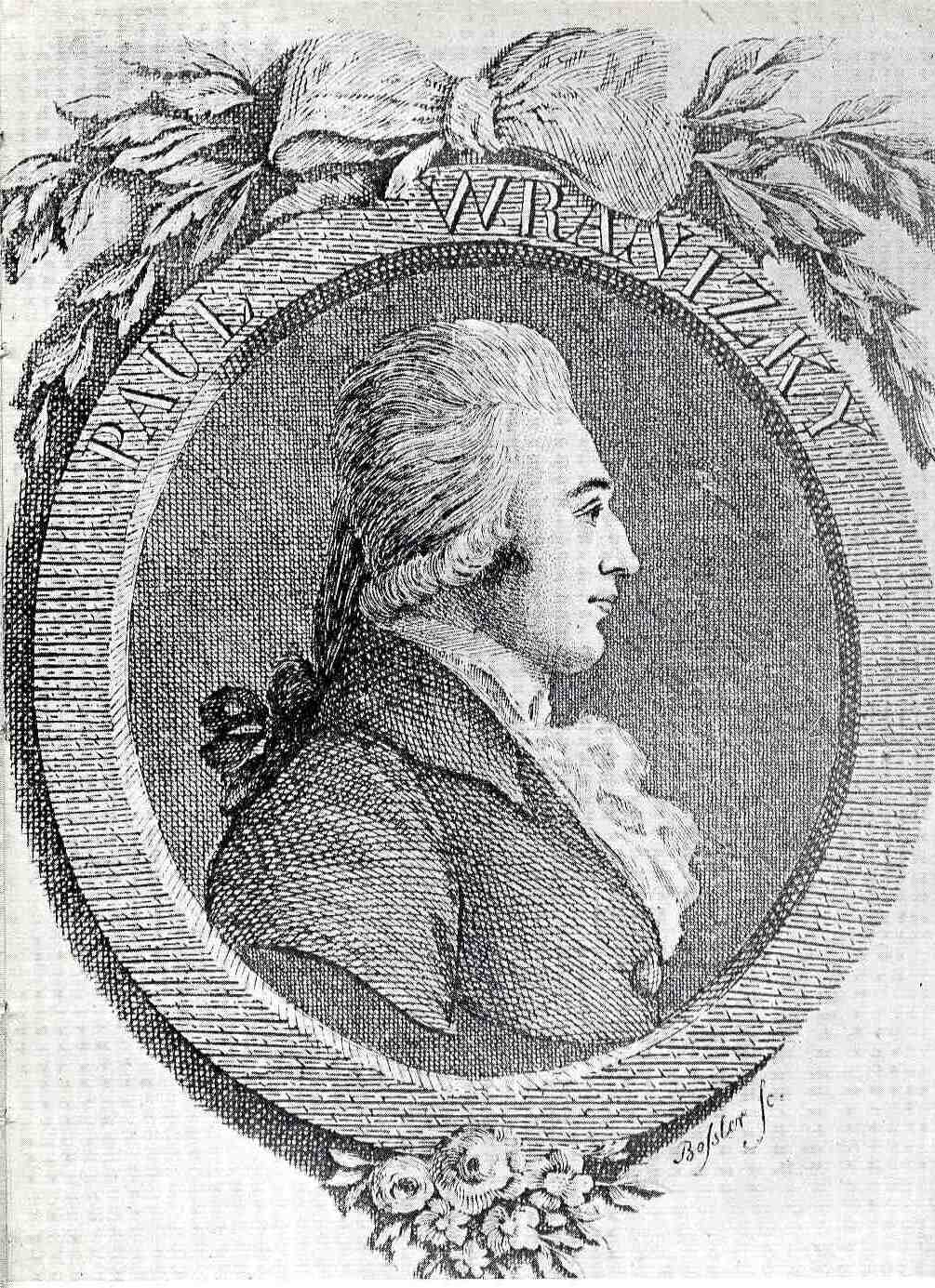

Clamor Heinrich Abel: ritratto di un musicista barocco

Una vita tra musica e nobiltà

Clamor Heinrich Abel è un importante musicista tedesco del periodo barocco. Nacque nel 1634 a Burg Hünnefeld, presso Bad Essen in Vestfalia, figlio di Ernst Abel, un musicista attivo presso la cappella di corte di Hannover; l’insolito nome Clamor gli fu dato in onore di Clamor Eberhard von dem Bussche, signore del castello di Hünnefeld, presso il quale era stato attivo il nonno paterno di Abel. La famiglia Abel fu una vera e propria dinastia di musicisti, influente nel Nord e Centro della Germania tra il XVII e il XVIII secolo. Intorno al 1685 Abel sposò Magdalene Herbof; fu padre del gambista e violinista Christian Ferdinand Abel e nonno del celebre virtuoso di viola da gamba e compositore Carl Friedrich Abel.

Una carriera itinerante

La carriera di Abel si svolse in diverse corti e città tedesche: attivo dapprima a Celle (1662–64) quale musicista di corte e organista, fu poi a Hannover (1665-85), dove ricoprì il ruolo di musicista da camera ducale in un periodo significativo della sua carriera; dopo il 1685 si presume che sia tornato a lavorare a Celle per un certo periodo; concluse la propria carriera come Obermusicus (primo musicista) a Brema, dove fu attivo dal 1694 circa fino alla morte.

Le opere musicali

Abel fu un compositore particolarmente prolifico (conosciamo però solo una parte della sua produzione); fra le sue opere principali si ricorda la raccolta Erstlinge musikalischer Blumen, comprendente 59 brani strumentali, pubblicata in tre parti tra il 1674 e il 1677: le composizioni delle prime due parti (1674, 1676) sono scritte per quattro strumenti e basso continuo, mentre la terza (1677) contiene allemande, correnti, sarabande e gighe per violino o viola da gamba e basso. Tra i lavori di Abel più noti si annoverano la Battaille in re maggiore per due violini e basso continuo, la Sonata sopra Cuccu per violino e viola da gamba e una versione della celebre Folie d’Espagne (1685).

La Battaille in re maggiore

Si tratta di un superbo esempio di musica descrittiva del periodo barocco. Questo genere, popolare all’epoca, mirava a descrivere eventi o scene attraverso il linguaggio musicale. In questo caso, Abel dipinge un quadro sonoro vivace e drammatico di una battaglia, utilizzando i due violini e il basso continuo non solo come strumenti, ma come veri e propri protagonisti di un’azione teatrale.

Il brano si apre senza preamboli con una sezione solenne e marziale: la tonalità di re maggiore, spesso associata alla festa e al trionfo, stabilisce immediatamente un’atmosfera eroica. I due violini procedono in modo omoritmico, quasi all’unisono, con passaggi in terze e seste parallele che evocano il suono squillante di una fanfara di trombe. Il basso continuo fornisce una base armonica robusta e un andamento ritmico puntato che ricorda una marcia cerimoniale: questa introduzione funge da “chiamata alle armi”, preparando il campo per lo scontro imminente.

Con un improvviso cambio di carattere, la battaglia ha inizio: il tempo si anima e la scrittura diventa un fitto dialogo tra i due violini. Abel abbandona la compattezza iniziale per lanciare i due solisti in un vero e proprio duello. Assistiamo a un brillante gioco di imitazione: un violino propone una rapida figurazione di semicrome e l’altro risponde immediatamente, come in un incrociarsi di lame. Questo dialogo si intensifica in passaggi di scale e arpeggi vertiginosi che mettono in luce l’abilità tecnica richiesta agli esecutori.

Segue un’inaspettata oasi di lirismo: la musica rallenta, trasformandosi in un breve interludio cantabile e malinconico, quasi un momento di riflessione nel cuore della battaglia o il lamento per i caduti. Questa tregua drammatica serve ad aumentare la tensione, rendendo ancora più efficace il ritorno all’azione: la seconda parte dello scontro è ancora più furente, con i violini che si scambiano figure virtuosistiche sempre più complesse e veloci, culminando in una cadenza decisa che chiude la fase più accesa del combattimento.

Abel ora arricchisce la sua tavolozza sonora con effetti prettamente descrittivi e sentiamo i violini imitare segnali militari: uno tiene una nota lunga e vibrante (un pedale, quasi un bordone), mentre l’altro esegue brevi e ritmiche chiamate che ricordano i segnali di una tromba da campo. Questa sezione, basata più sul ritmo e sull’effetto timbrico che sulla melodia, è un chiaro elemento programmatico che ci trasporta direttamente sul campo di battaglia.

La coda finale è una travolgente dichiarazione di vittoria: Abel scatena tutta la potenza virtuosistica degli strumenti, con cascate di note velocissime, passaggi accordali e un’energia ritmica inarrestabile. I due violini, non più in duello ma uniti in un impeto trionfale, corrono verso la conclusione. L’intera composizione si chiude con una serie di accordi forti e assertivi nella tonica, sigillando la narrazione con un senso di inequivocabile trionfo.

Nel complesso, la Battaille di Abel è molto più di un semplice pezzo per violini: è un piccolo dramma strumentale che dimostra la straordinaria capacità del compositore di fondere rigore formale, invenzione melodica e un potente senso narrativo.

Il 20 giugno 1940 è una bella giornata di sole a Saumur, nel dipartimento francese del Maine-et-Loire. Ma c’è la guerra: sei giorni prima i tedeschi sono entrati a Parigi, ciononostante in alcune zone della Francia si continua a combattere. Verso Saumur si sta dirigendo la Erste Kavallerie-Division della Wehrmacht; la città è difesa da circa 2200 uomini, in gran parte allievi ufficiali dell’École de cavalerie agli ordini del colonnello Charles Michon. A loro si è recentemente aggiunto Jehan Alain, dell’8° Reggimento corazzieri motorizzati.

Il 20 giugno 1940 è una bella giornata di sole a Saumur, nel dipartimento francese del Maine-et-Loire. Ma c’è la guerra: sei giorni prima i tedeschi sono entrati a Parigi, ciononostante in alcune zone della Francia si continua a combattere. Verso Saumur si sta dirigendo la Erste Kavallerie-Division della Wehrmacht; la città è difesa da circa 2200 uomini, in gran parte allievi ufficiali dell’École de cavalerie agli ordini del colonnello Charles Michon. A loro si è recentemente aggiunto Jehan Alain, dell’8° Reggimento corazzieri motorizzati.

Veduta di Wittenberg, 1536. Sulla sinistra, la Schlosskirche

Veduta di Wittenberg, 1536. Sulla sinistra, la Schlosskirche