Gustav Mahler (7 luglio 1860 - 1911): Nicht wiedersehen!, Lied per voce e pianoforte (c1887-90); testo tratto dalla raccolta Des Knaben Wunderhorn. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono; Leonard Bernstein, pianoforte.

|

Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz, Und als der junge Knab heimkam, „Auf dem Kirchhof liegt sie begraben, Jetzt will ich auf den Kirchhof gehen, Ei du mein allerherzliebster Schatz, |

«E ora addio, mio tesoro, E quando il giovane tornò a casa, «Giace sepolta nel cimitero, «Voglio andare subito al cimitero Orsù, mia adorata, |

L’approfondimento

di Pierfrancesco Di Vanni

Un canto dalla tomba: il “teatro sonoro” di Mahler

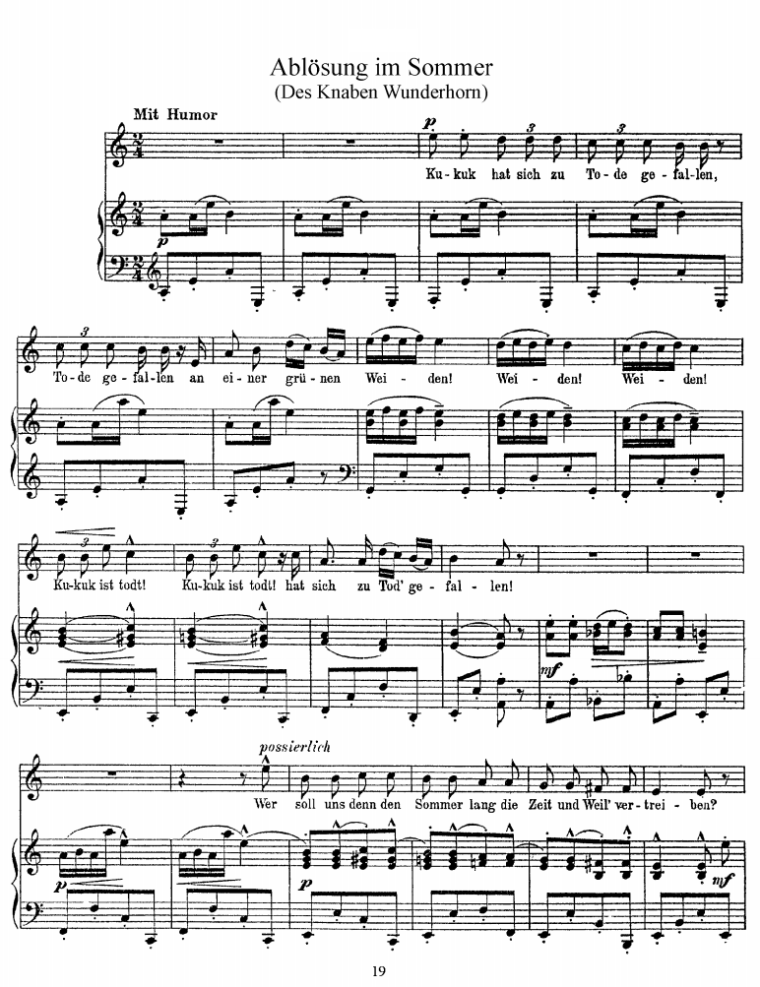

Nicht wiedersehen! è uno dei Lieder più intensi e drammatici di Mahler, tratti dalla raccolta di poesie popolari tedesche Des Knaben Wunderhorn, pubblicata in tre volumi, fra il 1805 e il 1808, da Clemens Brentano e Achim von Arnim.

Composto tra il 1887 e il 1890, il brano è molto più di una semplice canzone: è una scena operistica concentrata in cinque minuti, un vero e proprio dramma che esplora i temi mahleriani per eccellenza, ossia l’amore, la separazione, la morte e la trascendenza. Il Lied si articola in quattro strofe che corrispondono a quattro scene emotive distinte: Mahler adotta una forma strofica variata, in cui il materiale musicale ritorna ma viene costantemente trasformato per riflettere l’evoluzione della tragedia.

Ha inizio con accordi solenni e pesanti in do minore. La tessitura è semplice, quasi corale, evocando l’atmosfera di una canzone popolare, ma il tempo lento e il modo minore la caricano di una tristezza ineluttabile. Non è un addio sereno, ma un presagio. La melodia iniziale è relativamente semplice, quasi sillabica, aderendo al carattere popolare del testo. Tuttavia, sulla parola scheiden, Mahler inserisce un cromatismo discendente che esprime il dolore intrinseco della separazione. La promessa di ritorno (Dann komm’ ich wieder) è segnata da un momentaneo passaggio a mi bemolle maggiore (la relativa maggiore), un barlume di speranza subito spento. Il culmine della strofa arriva con le ripetizioni della parola Ade!, su cui Mahler costruisce un crescendo devastante:

– il primo Ade! è interrogativo;

– il secondo è più affermativo e disperato;

– il terzo, sulla frase mein Herzallerliebster Schatz, è un grido di pura angoscia. La voce qui si fa estremamente potente, sostenuta da accordi pianistici fragorosi che suonano quasi orchestrali. La canzone popolare è già diventata un dramma.

Successivamente, la musica cambia radicalmente. Il pianoforte attacca con un ritmo ostinato di marcia funebre, caratterizzato da un andamento puntato e implacabile. Questo è un elemento tipicamente mahleriano, che trasforma la scena in un corteo funebre. Lo strumento non è più solo accompagnamento, ma un narratore onnisciente che rivela la tragedia. La linea vocale perde la sua iniziale liricità per diventare più declamatoria e spezzata, quasi un recitativo angosciato. Canta con un tono più scuro, come se stesse leggendo l’epitaffio con orrore. L’armonia rimane ancorata alla tonalità di impianto, ma si fa più instabile e cromatica. Il momento della presa di coscienza (So ist’s meine Herzallerliebste) è sottolineato da un’armonia sospesa e dolorosa che culmina nella frase sussurrata e straziante die dich verlassen hat, dove la musica si placa in un pianissimo carico di colpa e rimpianto.

Il ritmo di marcia funebre persiste, eseguito in modo ancora più lento e pesante (Sehr langsam, schleppend: Molto lento, trascinato), evocando un dolore che paralizza. La linea vocale è un lamento e sulle parole das Trauern und das Weinen, la melodia scende con figure che mimano dei singhiozzi. L’invocazione all’amata (will ihr allweile wohl rufen) è un crescendo drammatico di straordinaria intensità. La voce sale al registro acuto, piena di disperazione, mentre il pianoforte risponde con tremoli agitati che aumentano la tensione fino a un punto quasi insostenibile. La richiesta di una risposta (bis dass sie mir Antwort gab) rimane sospesa nel vuoto: la risposta del pianoforte non è una melodia, ma una serie di accordi secchi e isolati che rappresentano il silenzio gelido e definitivo della tomba.

Nell’ultima strofa, la musica si trasforma completamente e il pianoforte si sposta nel registro acutissimo, suonando con un tocco cristallino, quasi vitreo (pianissimissimo, senza pedale). L’armonia passa alla parallela maggiore, dando vita a un’atmosfera eterea e spettrale. La linea vocale si adatta, abbandonando ogni calore e vibrato, cantando con un filo di voce (pianissimo), quasi un suono bianco, disincarnato: è la perfetta rappresentazione sonora di uno spirito.

La musica imita i suoni del mondo perduto:

– Du hörst kein Glöcklein läuten: il pianoforte suona delle note staccate e dissonanti nel registro acuto, come il rintocco distorto di una campana lontana;

– kein Vöglein pfeifen: lo strumento esegue un trillo scheletrico e gelido, l’ombra del canto di un uccello.

Il culmine emotivo arriva sulla menzione del sole e della luna (Sonnen und auch Mond). Per un istante, la voce dello spirito si incrina di dolore, ricordando la bellezza della vita. La voce reintroduce un’intensità straziante, prima di tornare al tono spettrale per l’ultimo e definitivo Ade!. Le ultime note del pianoforte, nella tonalità di impianto, sono come la terra che ricopre la tomba, spegnendosi in un silenzio assoluto e terrificante.

Nel complesso, Nicht wiedersehen! è un capolavoro di narrazione musicale. Mahler trascende la forma del Lied per creare un mondo sonoro completo, dove ogni elemento ha un significato drammatico. L’unione della voce – con la sua ineguagliabile intelligenza del testo e il suo prodevole controllo – con il pianoforte che dipinge scenari, evoca atmosfere e diventa una forza drammatica autonoma, riesce a rivelare la natura “sinfonica” del pensiero di Mahler anche nella musica da camera.

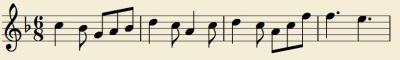

(Incontriamo questo tema nella Terza Sinfonia di Mahler – come vi è arrivato?)

(Incontriamo questo tema nella Terza Sinfonia di Mahler – come vi è arrivato?)