Józef Hofmann (1876 - 16 febbraio 1957): Tema con variazioni e Fuga [12:41] per pianoforte op. 14. Artem Yasynskyy.

Józef Hofmann (1876 - 16 febbraio 1957): Tema con variazioni e Fuga [12:41] per pianoforte op. 14. Artem Yasynskyy.

Bohuslav Matěj Černohorský (battezzato il 16 febbraio 1684 - 1742): Fuga in la minore; Fuga in re maggiore. Neva Krysteva, organo.

Carlo Francesco Pollarolo (c1653 - 7 febbraio 1723): Preludio e Suonata del 1° tono. Lydia Maria Blank, clavicembalo.

Carlo Francesco Pollarolo (c1653 - 7 febbraio 1723): Preludio e Suonata del 1° tono. Lydia Maria Blank, clavicembalo.

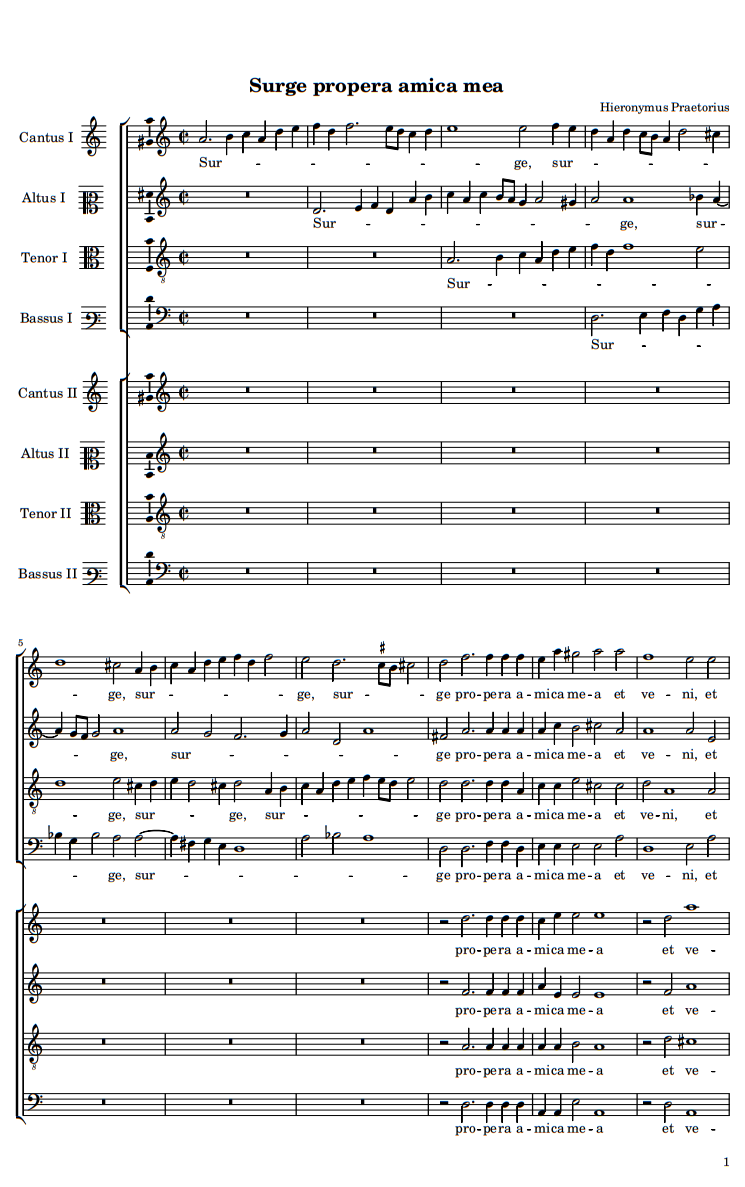

Hieronymus Praetorius (1560 - 27 gennaio 1629): Surge, propera, amica mea, mottetto per doppio coro a 8 voci (da Sacrae cantiones de praecipuis festis totius anni, 1599, n. 25), testo liberamente tratto dal Canticum canticorum II:10 passim. Balthasar-Neumann-Chor e Balthasar-Neumann-Ensemble, dir. Pablo Heras-Casado.

Surge, propera, amica mea, et veni.

Iam hiems transiit;

imber abiit et recessit.

Flores apparuerunt in terra nostra.

Tempus putationis advenit.

Surge, propera, speciosa mea, et veni,

formosa mea, columba mea,

in foraminibus petrae,

in caverna maceriae,

ostende mihi faciem tuam.

Sonet vox tua in auribus meis,

vox enim tua dulcis

et facies tua decora.

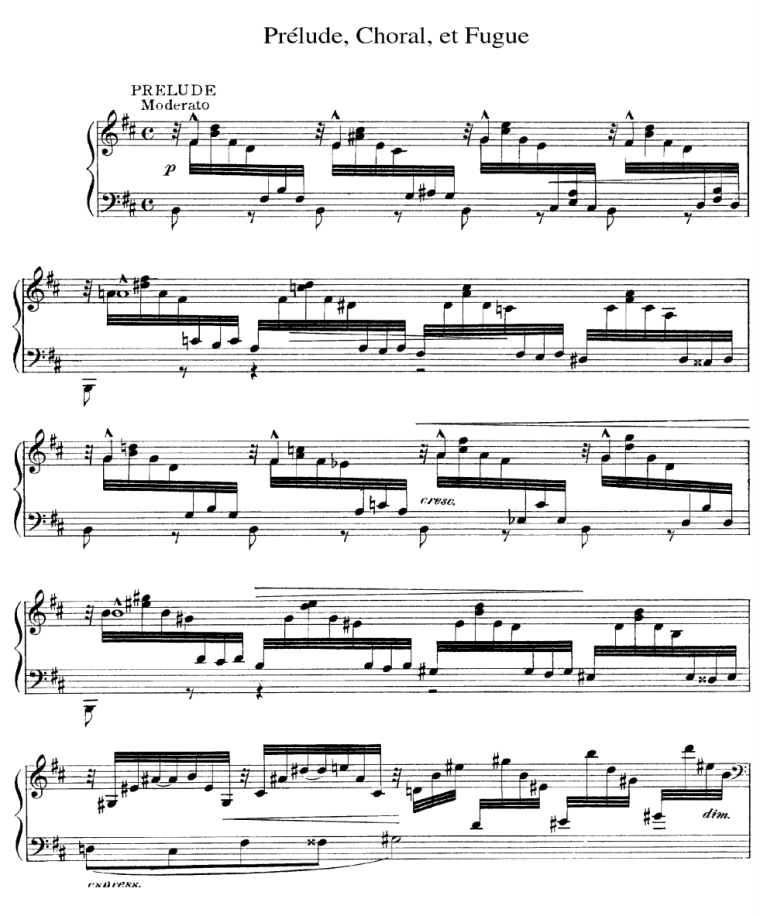

César Franck (10 dicembre 1822 - 1890): Prélude, Choral et Fugue per pianoforte (1884). Samson François (registrazione del 1955).

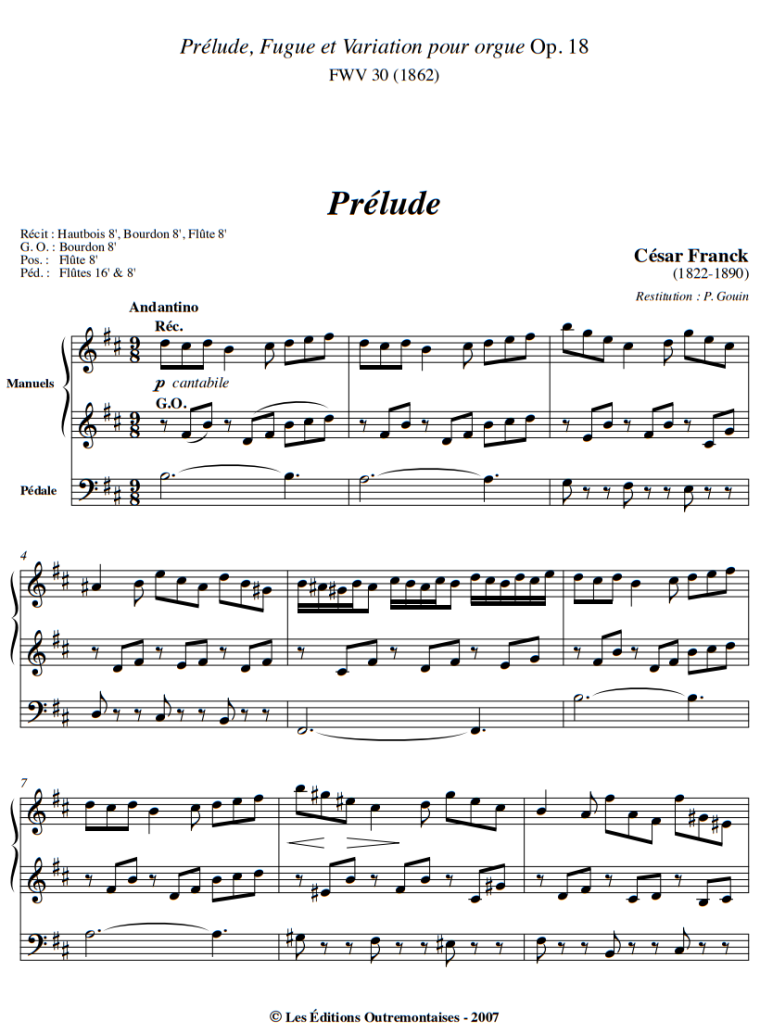

César Franck (10 dicembre 1822 - 1890): Prélude, fugue et variation per organo op. 18 (1862). Vincent Dubois all’organo della Cattedrale di Soissons.

Ernst Toch (7 dicembre 1887 - 1964): Fuge aus der Geographie per coro parlato a 4 voci (1930). Junger Chor Aachen, dir. Fritz Wey.

Qui si trova uno studio interessante (in inglese) su questa composizione.

Ratibor!

Und der Fluss Mississippi

und die Stadt Honolulu

und der See Titicaca;

Der Popocatepetl liegt nicht in Kanada,

sondern in Mexico, Mexico, Mexico.

Kanada, Malaga, Rimini, Brindisi,

Ja! Athen, Athen, Athen, Athen,

Nagasaki, Yokohama.

Henry Purcell (1659 - 1695): Rondeau dalle musiche di scena composte nel 1695 per una rappresentazione del dramma Abdelazer or The Moor’s Revenge (1676) di Aphra Behn. Taverner Consort Players, dir. Andrew Parrott.

Benjamin Britten (1913 - 4 dicembre 1976): The Young Person’s Guide to the Orchestra, Variations and Fugue on a Theme of Purcell op. 34 (1946). YouTube Symphony Orchestra 2011, dir. Michael Tilson Thomas.

Una celebre e magistrale composizione didattica.

Bruno Bettinelli (1913 - 8 novembre 2004): Fantasia e fuga su temi gregoriani per archi (1947). Orchestra d’archi di Milano, dir. Primo Casale.

Petr Eben (1929 - 24 ottobre 2007): Hommage à Dietrich Buxtehude, Toccatenfuge (1987). Pier Damiano Peretti all’organo Zanin (1999) della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Addolorata in Selva di Fasano (Brindisi).

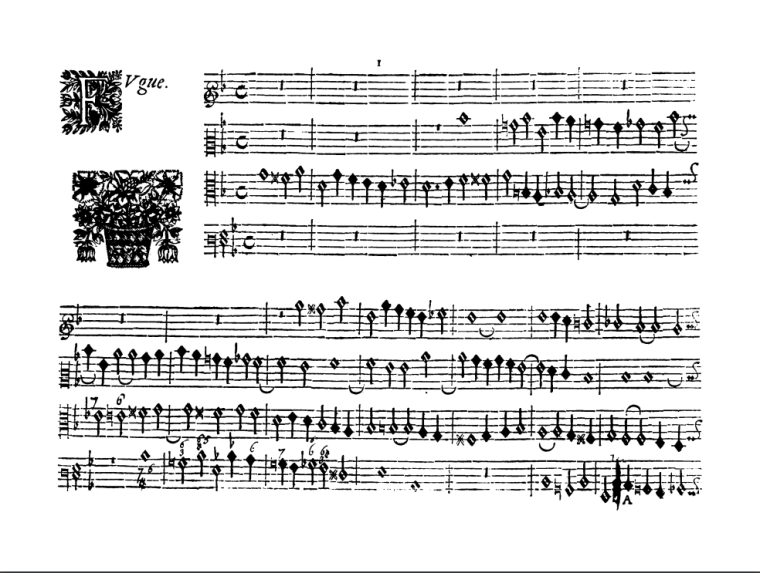

François Roberday (1624 - 13 ottobre 1680): Fuga, n. 1 delle Fugues et caprices a quatre parties, mises en partition pour l’orgue (1660). Adrien Pièce all’organo Felsberg-Tricoteaux di Saint-Gervais a Ginevra.

Friedrich Wilhelm Zachow o Zachau (1663 - 7 agosto 1712): Preludio e Fuga in sol maggiore LV 58. Irénée Peyrot, organo.

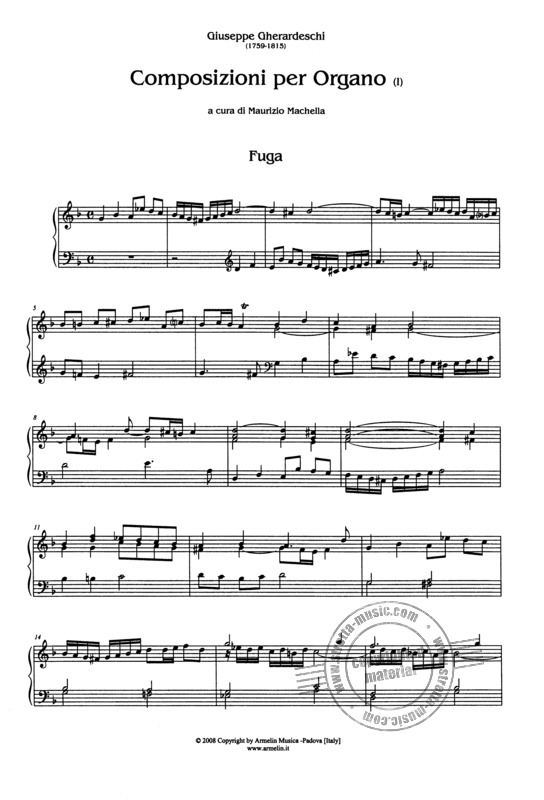

Giuseppe Gherardeschi (1759 - 6 agosto 1815): Fuga in sol minore. Giovanni Ciardi, organo.

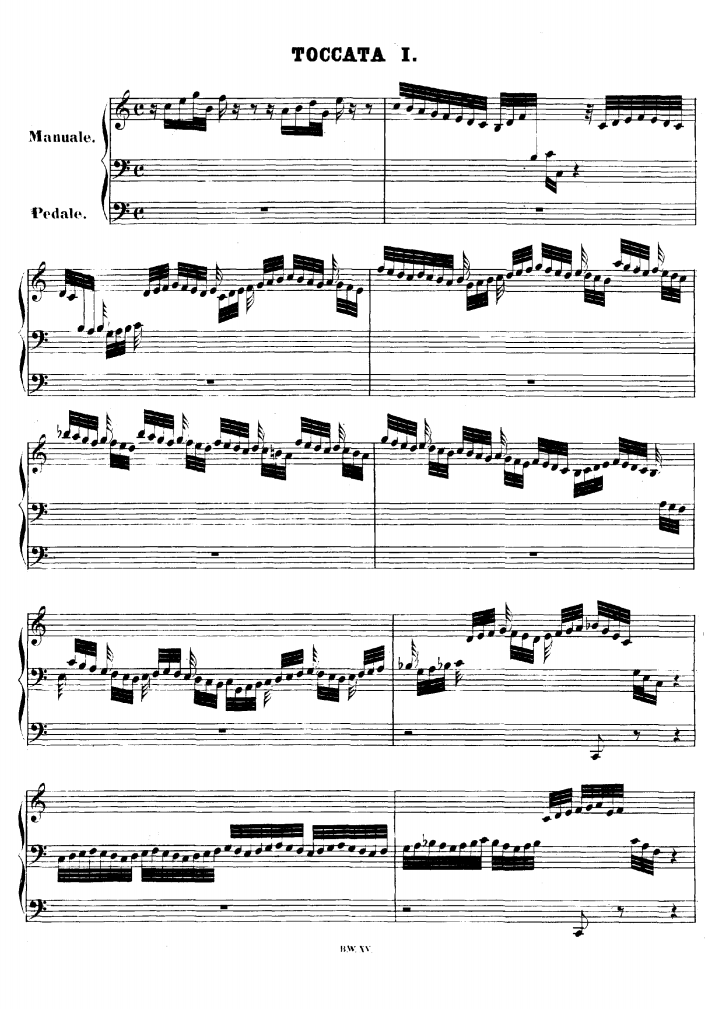

Johann Sebastian Bach (1685 - 28 luglio 1750): Toccata, Adagio e Fuga in do maggiore per organo BWV 564 (c1710-17). E(dward George) Power Biggs (1906 - 1977) .

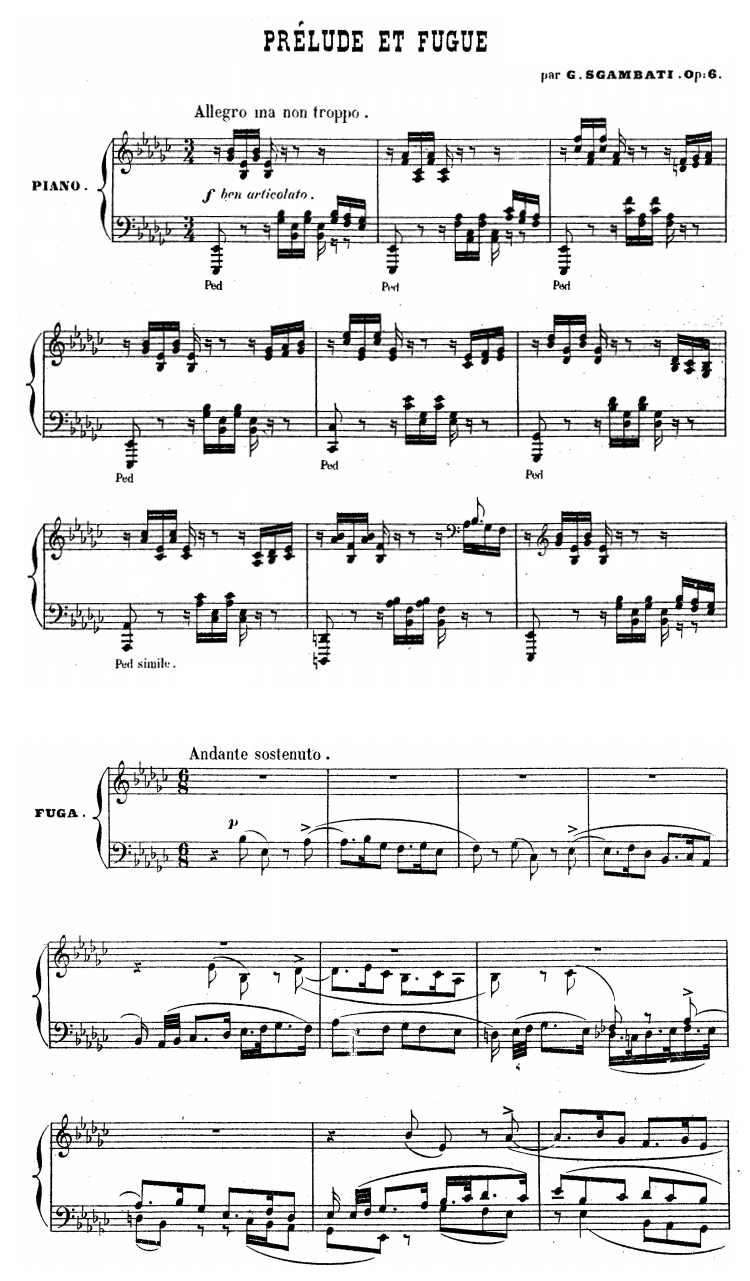

Giovanni Sgambati (28 maggio 1841 - 1914): Preludio e Fuga in mi bemolle minore-maggiore per pianoforte op. 6 (1876). Pietro Spada.

La Fuga ha inizio a 5:30. A 9:27 la fuga è interrotta da un corale elaborato sulla melodia dell’inno gregoriano a san Giovanni Battista, Ut queant laxis — inno dal quale, com’è noto, Guidone d’Arezzo ricavò i nomi delle note musicali.

Ivan Wyschnegradsky (14 maggio 1893 - 1979): Preludio e Fuga per 2 pianoforti a quarti di tono op. 21 (1932). Jean-François Hessier e Jean Koerner, pianoforti.

Dietrich Buxtehude (1637 - 9 maggio 1707): Preludio e fuga in re minore BuxWV 140. Ton Koopman all’organo Schnitger (1689-93) della Sankt-Jacobi-Kirche in Amburgo.

Lo stesso brano nella trascrizione per pianoforte di Prokof’ev (1923). Boris Berman.

Adam Falckenhagen (26 aprile 1697-1754): Fuga in la maggiore. Alberto Crugnola, liuto.

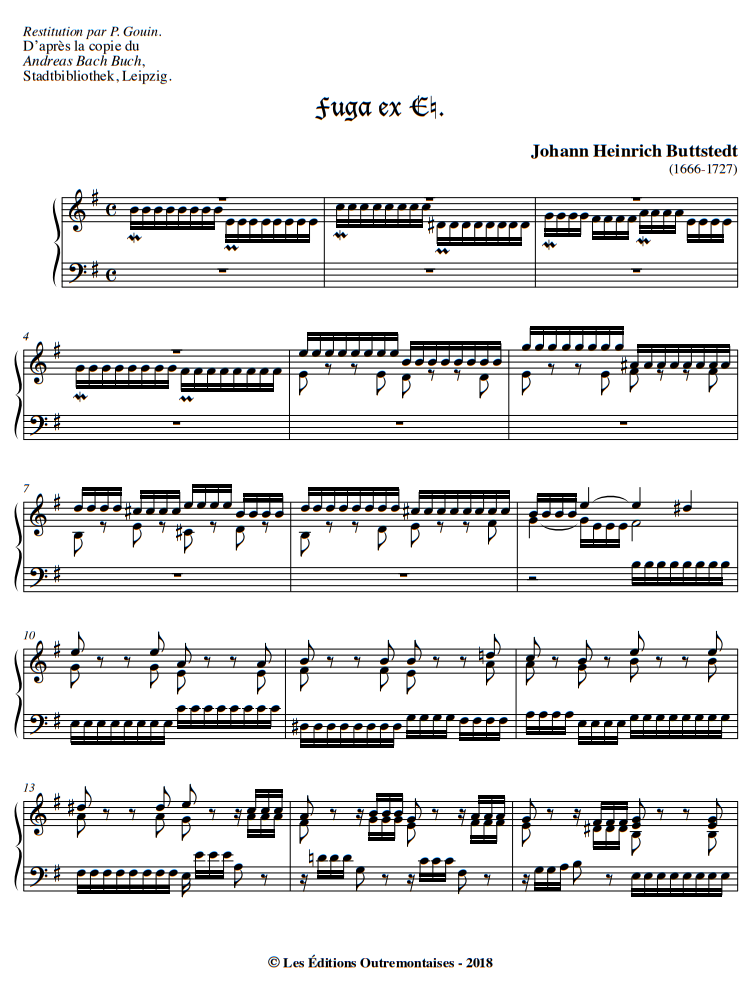

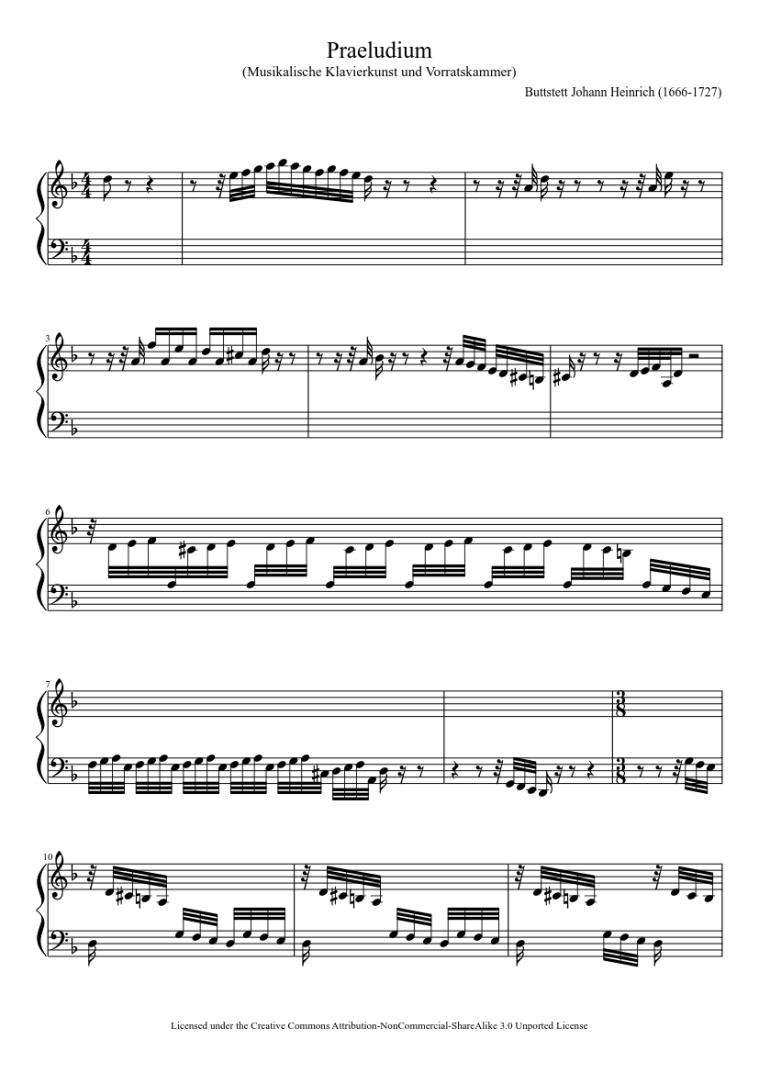

Johann Heinrich Buttstett (25 aprile 1666 - 1727): Preludio e Capriccio in re minore (da Musicalische Clavier-Kunst und Vorraths-Kammer, 1713). Marco Lo Muscio all’organo Mascioni della Chiesa di San Gregorio VII in Roma.

Johann Heinrich Buttstett: Fuga in mi minore (dall’Andreas-Bach-Buch, n. 40). Maurizio Croci, organo.

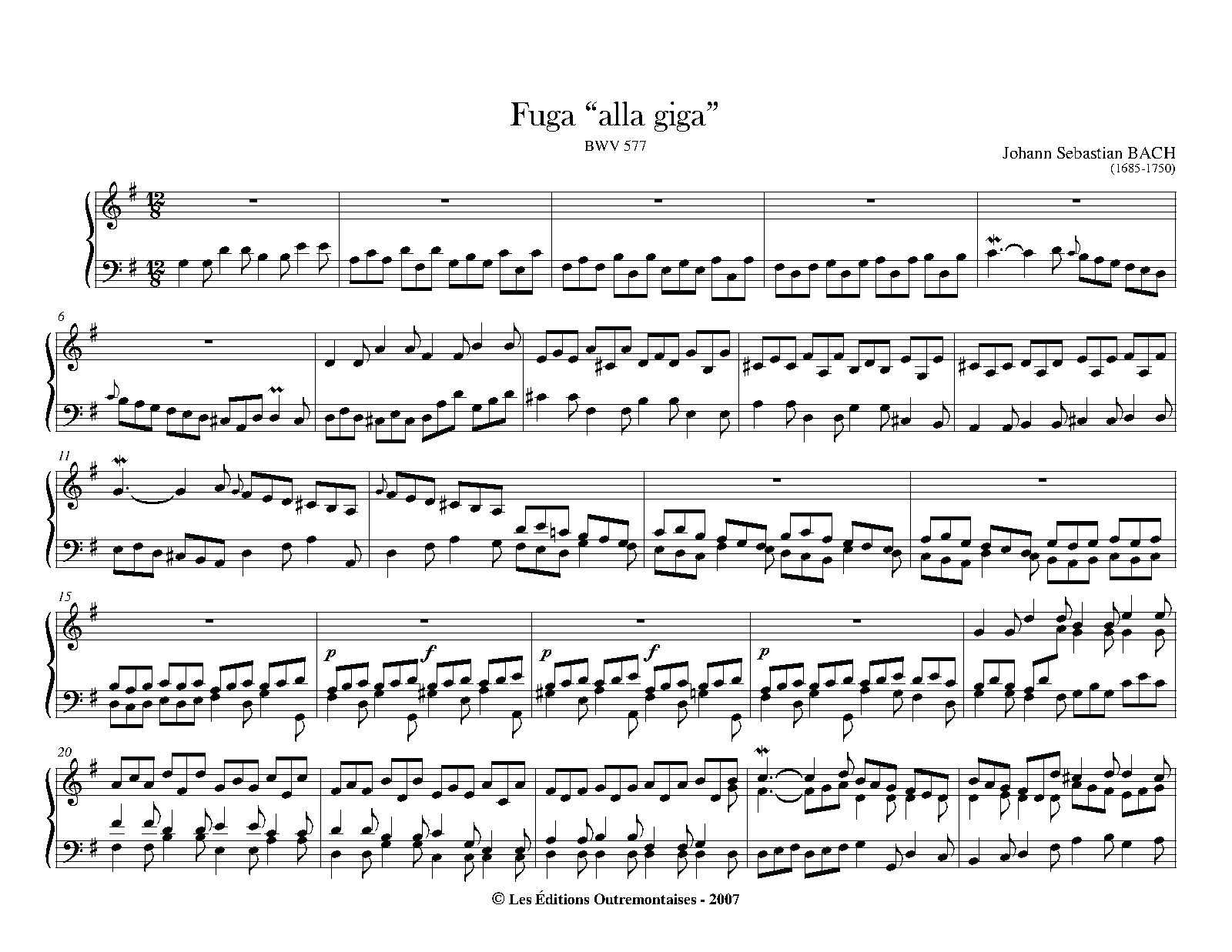

Autore non identificato: Fuga a 4 voci in sol maggiore, Alla giga, già attribuita a Johann Sebastian Bach (BWV 577). Matthias Havinga all’organo van Vulpen (1966) dell’Augustanakerk in Amsterdam.

La giga (in francese gigue) è una forma di danza barocca, di andamento rapido e in ritmo doppio ternario, originatasi dalla jig irlandese. Per eseguire la Fuga alla giga gli organisti devono essere provetti ballerini: guardate infatti il nostro bravo e simpatico Matthias, qui sopra, come volteggia agile e leggero sulla pedaliera!

La Fuga BWV 577 — il cui manoscritto originale non è reperibile — non sarebbe opera di Bach: lo affermano, sulla base di considerazioni stilistiche, i più autorevoli studiosi del lascito bachiano. Ferruccio Rivoir, amico, collega e versatile organista, una volta mi confidò: «La Fuga alla giga non è di Bach. Te lo dicono le dita: quando suoni il vero Bach, le dita trasmettono sensazioni del tutto differenti.»

Troppo “facile”, dunque, per essere scaturita dal genio del Kantor di Lipsia, la Fuga in sol maggiore è tuttavia un brano assai gradevole, tant’è vero che è stata fatta oggetto di numerosi adattamenti: eccone alcuni, scelti fra i più interessanti:

Johann Sebastian Bach (31 marzo 1685 - 1750): Toccata e fuga in re minore (detta Dorica) BWV 538. Ton Koopman all’organo Schnitger (1689-93) della Sankt-Jacobi-Kirche in Amburgo.

Se confrontate questa con altre registrazioni del medesimo brano riscontrerete la differenza di accordatura: per lo strumento di Amburgo è stato in effetti adottato un temperamento mesotonico modificato, con LA a 495,45 Hz.

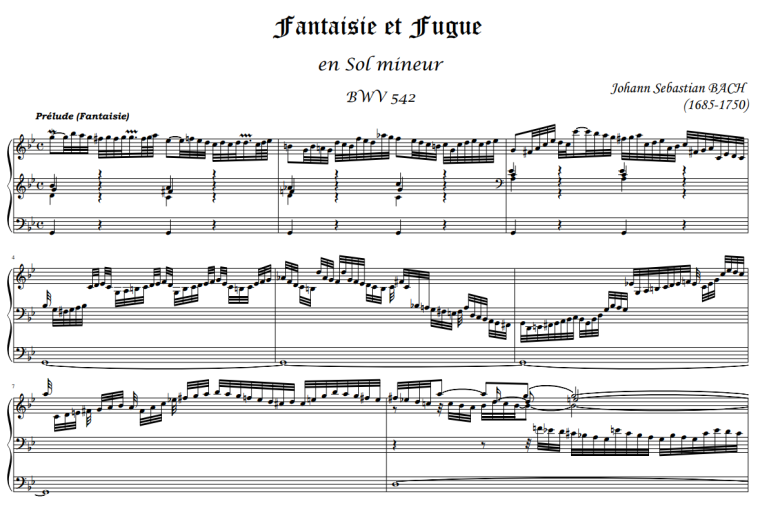

Johann Sebastian Bach (31 marzo 1685 - 1750): Fantasia e fuga in sol minore BWV 542 (c1720), detta «la Grande». Marie-Claire Alain, organo.

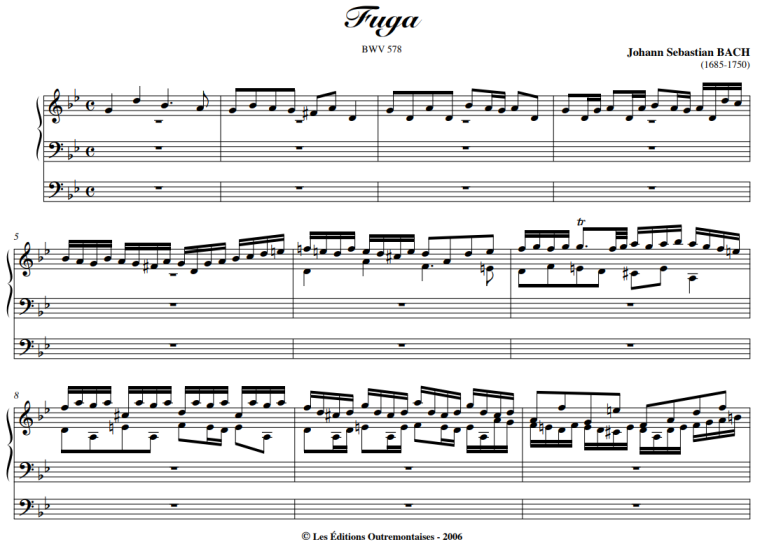

Johann Sebastian Bach (31 marzo 1685 - 1750): Fuga in sol minore BWV 578 (c1705-07). Simone Stella, organo.

La Fuga BWV 578 è popolarmente detta «la Piccola» per distinguerla dalla Fantasia e Fuga BWV 542, anch’essa in sol minore.

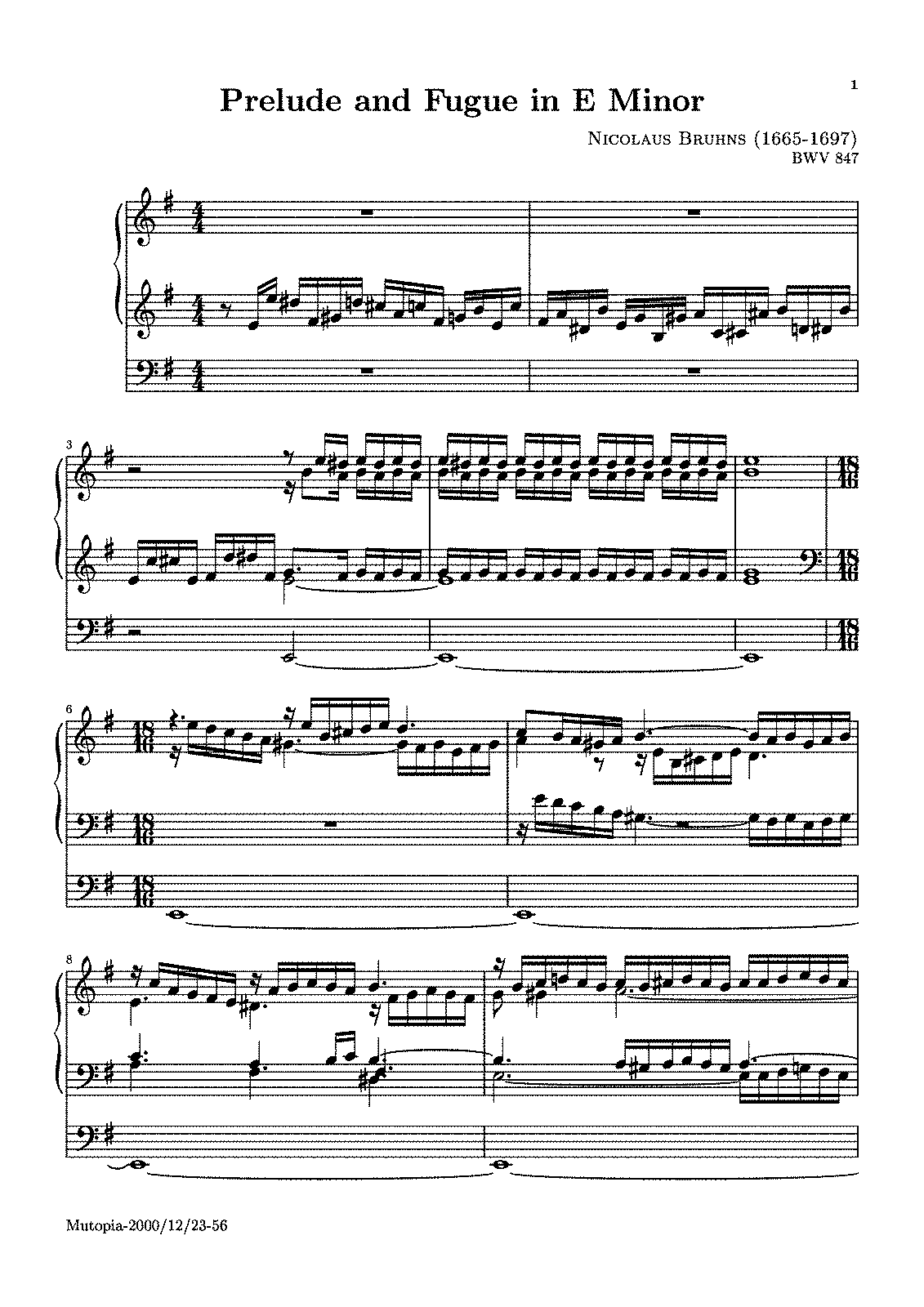

Nicolaus Bruhns (1665 - 29 marzo 1697): (Großes) Praeludium und Fuge in mi minore. Georg Hagel all’organo Rieger della Basilica dei Quattordici Santi in Bad Staffelstein (Alta Franconia).

« Questo Preludio e Fuga in mi minore è una delle opere organistiche pre-bachiane più grandi e…sconvolgenti. A cominciare dal folgorante inizio che tocca tutte le note della scala cromatica e proseguendo con una quantità di episodi contrastanti che creano una sorta di tormentato ritratto psicologico di un musicista morto a 32 anni e di cui poco si sa. Tanto è vero che lo scrittore Andreas Nohr ne ha tentato una biografia immaginaria dal titolo Mitternacht, sorta di romanzo noir, ipotizzandone una fine tragica. Lo Stylus phantasticus è alla sua apoteosi e va ancora oltre quello di Buxtehude. L’interpretazione di quest’opera pone problemi rilevanti che sono stati risolti in modo molto vario nel corso del tempo. Richiede comunque un notevole coinvolgimento personale da parte dell’interprete. Musica visionaria quant’altre mai » (Pietro Pompili).

Georg Friedrich Händel (5 marzo 1685 – 1759): Suite in re minore HWV 428 (n. 3 della raccolta Suites de Pieces pour le Clavecin, 1720). Daria van den Bercken, pianoforte.

L’articoletto che segue, piccolo omaggio a Umberto Eco (1932 - 19 febbraio 2016), prende in esame alcuni apocrifi di successo 🙂

Remo Giazotto (1910 - 1998): Adagio in sol minore per archi e basso continuo (1957) noto come Adagio di Albinoni. Berliner Philharmoniker, dir. Herbert von Karajan.

Compositore e musicologo, Giazotto compilò fra l’altro il catalogo sistematico delle opere di Tomaso Albinoni (1671-1751). Nel 1958 diede alle stampe l’Adagio attribuendone la paternità al maestro veneziano: si tratterebbe di una sonata a tre della quale sopravvivono soltanto il basso numerato e due frammenti della parte del I violino, dallo stesso Giazotto rinvenuti manoscritti nella Sächsische Landesbibliothek di Dresda. «L’elaboratore ha proceduto alla realizzazione del basso numerato superstite sul quale, avvalendosi di due episodi melodici (sei battute in tutto), ha creato e disposto un nesso narrativo che aderisse con assoluta fedeltà al tessuto armonico che il basso numerato originale suggeriva», spiegò lo studioso romano. Dopo la morte del quale, però, si è appurato che la Biblioteca di Dresda non conserva alcun frammento corrispondente alla descrizione, ragion per cui si ritiene che l’Adagio sia interamente opera di Remo Giazotto.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) o Ludwig Nohl (1831 - 1885): Für Elise (1810?). Ivo Pogorelich, pianoforte.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) o Ludwig Nohl (1831 - 1885): Für Elise (1810?). Ivo Pogorelich, pianoforte.

La composizione oggi universalmente nota con il titolo Für Elise (Per Elisa) fu scoperta quarant’anni dopo la morte di Beethoven, nel 1867, a Monaco, presso una collezione privata, dallo studioso e scrittore tedesco Ludwig Nohl (nel ritrattino qui a sinistra). Il manoscritto, oggi perduto, secondo la testimonianza di Nohl era datato 27 aprile 1810. Ci si è a lungo interrogati sull’identità della dedicataria: poiché non risulta che Beethoven conoscesse di persona una Elise — si è parlato di Elisabeth Röckel (1793–1883), una cantante tedesca che all’epoca godeva di una certa notorietà, ma non v’è prova che i due si siano incontrati — l’opinione più diffusa è che il nome riportato sulla partitura fosse in realtà Therese (ossia Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, amata da Beethoven) e che Nohl abbia mal interpretato la grafia del compositore.

Il brano è incluso nel catalogo beethoveniano come n. 59 dei Werke ohne Opuszahl (WoO = composizioni senza numero d’opus). Va però detto che, dopo accurati studi, il musicologo italiano Luca Chiantore (vedere qui) è giunto alla conclusione che Per Elisa non sia di Beethoven: il vero autore sarebbe proprio Nohl.

Autore non identificato: Valzer in mi bemolle maggiore, attribuito a Fryderyk Chopin (1810 - 1849). Arturo Benedetti Michelangeli, pianoforte.

Di questa composizione — per la verità simile più a un Ländler che a un valzer — l’unica copia manoscritta di cui abbiamo notizia si trovava nell’album personale di Emilia Elsner (figlia di uno dei maestri di Chopin), ove però non era riportato il nome del suo autore; l’album, che conteneva alcuni brani certamente di Chopin, è andato perduto, ma era stato esaminato alla fine dell’Ottocento dal letterato e musicografo polacco Ferdynand Hoesick, il quale ne pubblicò il contenuto in un volume di supplemento all’edizione Breitkopf & Härtel delle opere complete chopiniane (Lipsia, 1902). Il Valzer in mi bemolle, a ben vedere, non ha assolutamente nulla dello stile di Chopin: opinione di diversi studiosi è che l’attribuzione al maestro polacco debba considerarsi una svista di Hoesick.

Johann Peter Kellner? (1705 - 1772): Toccata e Fuga in re minore per organo, attribuita a Johann Sebastian Bach (BWV 565). Michel Chapuis, organo.

Della questione si parlava già all’inizio degli anni 1980: «la composizione organistica nota come Toccata e fuga in re minore, n. 565 del Bach-Werke-Verzeichnis di Wolfgang Schmieder, è opera di Johann Sebastian Bach?» si chiedevano, fra gli altri, Peter Williams (BWV 565: A toccata in D minor for organ by J.S.Bach?, in «Early Music» 9/3, 1981) e David Humphreys (The D minor Toccata BWV 565, ibid. 10/2, 1982). La discussione è tuttora viva, ma è assai probabile che nelle prossime edizioni del catalogo bachiano dovremo andare a cercare il numero 565 fra le opere spurie.

Riassumendo:

Il più antico manoscritto noto della Toccata e fuga è una copia eseguita da Johann Ringk (1717-1778), allievo di J. P. Kellner, a sua volta allievo di Bach. Studiando il documento, Williams è giunto a questa conclusione: non si tratta di un’opera originale, bensì della trascrizione di un brano originariamente concepito per violino solo.

Humphreys ha attribuito il brano appunto a Johann Peter Kellner, allievo di Bach intorno al 1729 e maestro di Ringk.

Bernhard Billeter ritiene invece che si tratti di un adattamento di un brano clavicembalistico (Bachs Toccata und Fuge d-moll für Orgel BWV 565 – ein Cembalowerk?, in «Die Musikforschung» 50/1, 1997).

Nel 1995 Rolf Dietrich Claus ha pubblicato uno studio (Zur Echtheit von Toccata und Fuge d-moll BWV 565, Colonia, Verlag Dohr) nel quale sostiene che la composizione, di probabile origine violinistica, non può essere un’opera giovanile di Bach – come si era sempre pensato, ritenendo di poter così giustificare le sue molte incongruenze – e giunge alla conclusione che debba essere attribuita a un compositore della generazione dei figli di Bach. Nella 2ª edizione ampliata (1999) Claus risponde punto per punto a coloro che avevano criticato e confutato le sue tesi.

Nel 2000 Stephan Emele presenta una dissertazione dedicata a Kellner (Ein Beispiel der mitteldeutschen Orgelkunst des 18. Jahrhunderts: Johann Peter Kellner), considerato quale probabile autore della Toccata e fuga in re minore. L’analisi stilistica è dettagliata e abbastanza convincente (si veda il sito della Johann-Peter-Kellner-Gesellschaft).

Nel 2005 Eric Lewin Altschuler ipotizza che tanto la Toccata e Fuga BWV 565 quanto la Ciaccona della Seconda Partita per violino BWV 1004 potessero essere in origine brani per liuto (Were Bach’s Toccata and Fugue BWV565 and the Ciaccona from BWV1004 Lute Pieces?, in «The Musical Times» 146/1893).

Penso che chiunque abbia un po’ di dimestichezza con le composizioni del Kantor di Lipsia difficilmente potrà trovarsi in totale disaccordo con gli studiosi sopra menzionati: BWV 565 non sembra essere di Bach; la magniloquenza fine a sé stessa, l’elementare semplicità dell’armonia, l’inconsistenza del contrappunto sono rivelatrici. Il vero Bach è altrove.

Nicholas Papadimitriou (1993): The COVID-19 Fugue per pianoforte o organo (2020). Esegue l’autore.

Per soggetto cavato (la denominazione si deve a Gioseffo Zarlino, 1558) si intende un tema musicale ottenuto associando le lettere o le sillabe che formano un nome o una frase a altrettante note musicali; l’associazione può avvenire in vari modi, il più comune considera le sole vocali (per esempio, la sillaba “con” corrisponde a DO, “per” corrisponde a RE, e così via) ma in certi casi sono prese in considerazione anche le consonanti (m = MI, f = FA, eccetera). Il tema così costruito viene poi elaborato in composizioni di vario genere, spesso in architetture contrappuntistiche (fughe, canoni e simili).

Nel caso di COVID-19, Papadimitriou opera le seguenti associazioni:

CO, inteso come C° = abbreviazione convenzionale per l’accordo di settima diminuita in base DO, e quindi: DO – MI♭ – SOL♭ – SI♭♭

V, inteso come V grado della fondamentale, cioè del DO su cui è costruito l’accordo di cui sopra, e quindi: SOL

I, inteso come I grado, e quindi: DO (un’ottava sopra il DO precedente)

D = RE (nella notazione altomedievale e in quella anglosassone tuttora vigente)

1, cioè di nuovo il I grado espresso in cifre arabe, e quindi: DO

9, cioè IX della fondamentale e quindi: RE, ma in questo caso RE♭ (avverte l’autore di essersi preso la libertà di usare una 9a minore anziché maggiore).

Sul tema risultante, DO – MI♭ – SOL♭ – SI♭♭ – SOL – DO – RE – DO – RE♭, Papadimitriou elabora una fuga a 4 voci.